□□□□□□□ □□□□□□□

2024年日帰り登山

□□□□□□□ □□□□□□□

入力の面倒な方は

Google等で「豊橋から日帰り登山」と入力して検索すると多分トップでヒットすると思います。

(トップにないときもありますがHNEXTが初めについたタイトルのがそうです)

またはこちらから

==========================================================================

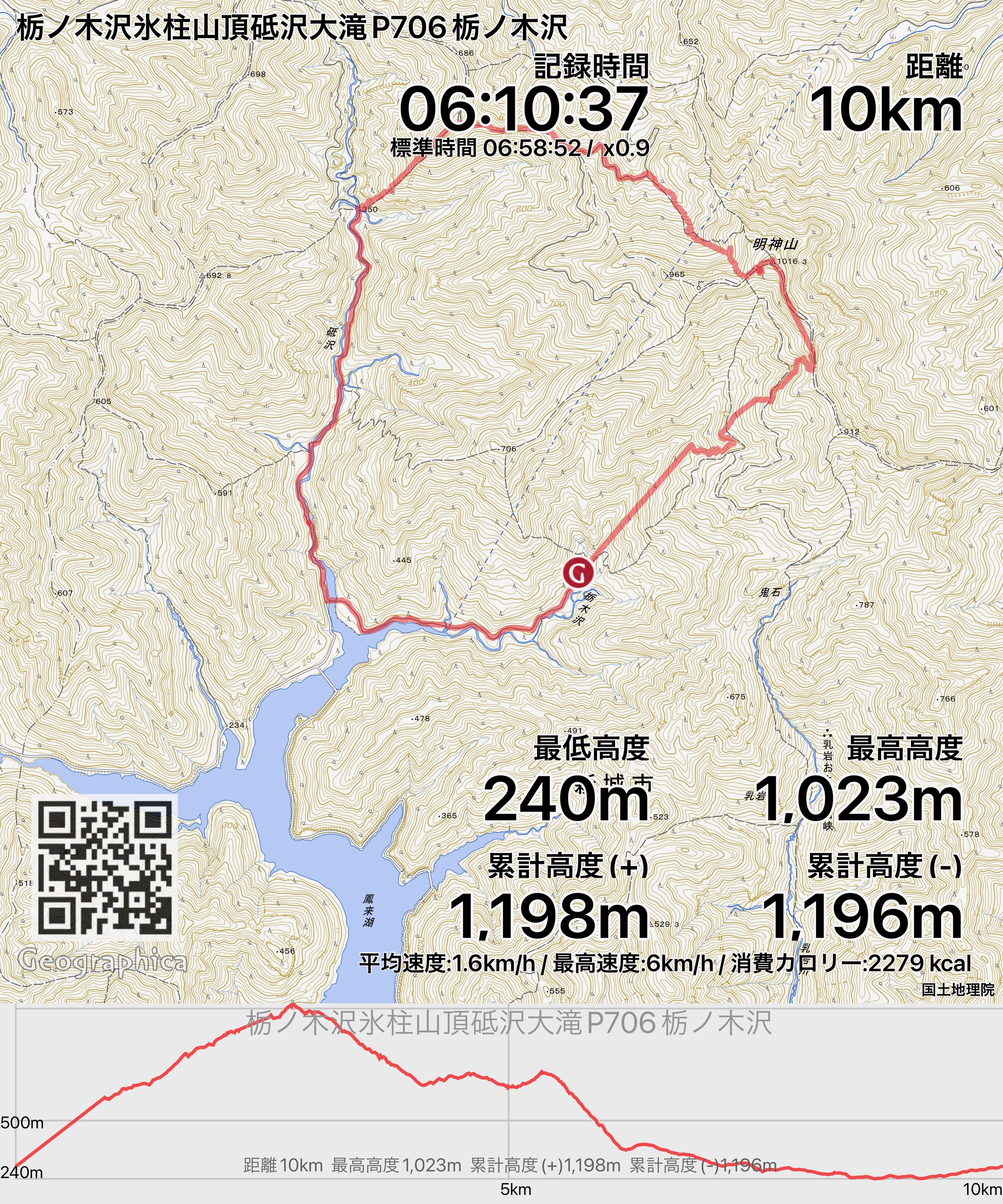

2024年1月1日(日) 明神山

1016m −1℃ I藤 下山時 T川兄妹も

直登尾根往復でご来光登山 下山は栃ノ木沢ルートに戻った

==========================================================================

朝3時家をでた。 今年は9℃。風もなく寒さが緩んでいるので

安心して運転ができた。

ただ朝方

までの雨で路面は濡れていた。

途中湖畔でカモシカ

と遭遇、真っ暗な栃木沢駐車場に4時15分着。 月と星が輝いた静かな暗闇。

車内で支度をしていると突然明かりが飛び込んできた。I藤さんも到着し4時30分出発。

冷たさを感じないのでフリースを脱ごうか迷ったがそのまま登高、H400で汗ばみだ したので服を脱いだ。

時間調整しながら暗闇の中を登高。

暗闇の中を静かに登高していると650m岩場

を今年も気づかずに通過するところだった。

途中途中空気は冷たく感じるあけど西峰まで大丈夫だった。

西峰に近づく頃には山並みが赤く染まり足元に町の明かりが見えだす。

時間は余裕があるので西峰で防風衣を着込んでいると昨年の若者T川兄妹等が登ってきた。

更に時間調整しながら山頂に向かった。山頂−1℃。10人近くと今年は暖 かいせいか人も多い。

雲が日の出場所にあるのでもどかし

く明るくなっていった。

また長い一年が始まった。

4:30

栃ノ木沢駐車場出

5:30

650m岩場

6:00

南西尾根分岐

6:30

西峰

6:47 山頂 7:05

7;05 南のテラス 7:32

8;13 栃ノ木沢ルート乳岩分岐 8:19

8:42 H511

9:10 栃ノ木沢降りる

9:15 車に戻る

==========================================================================

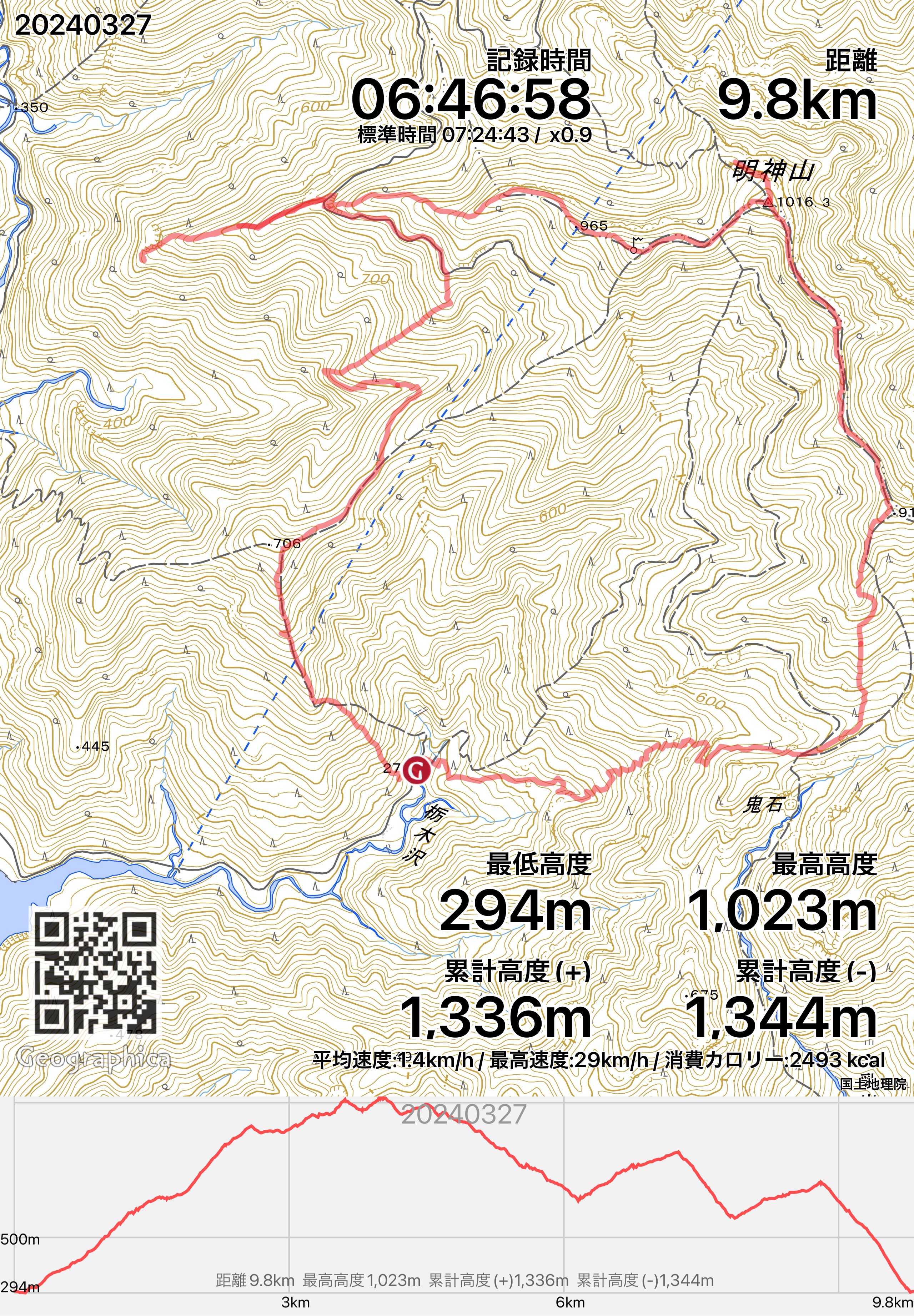

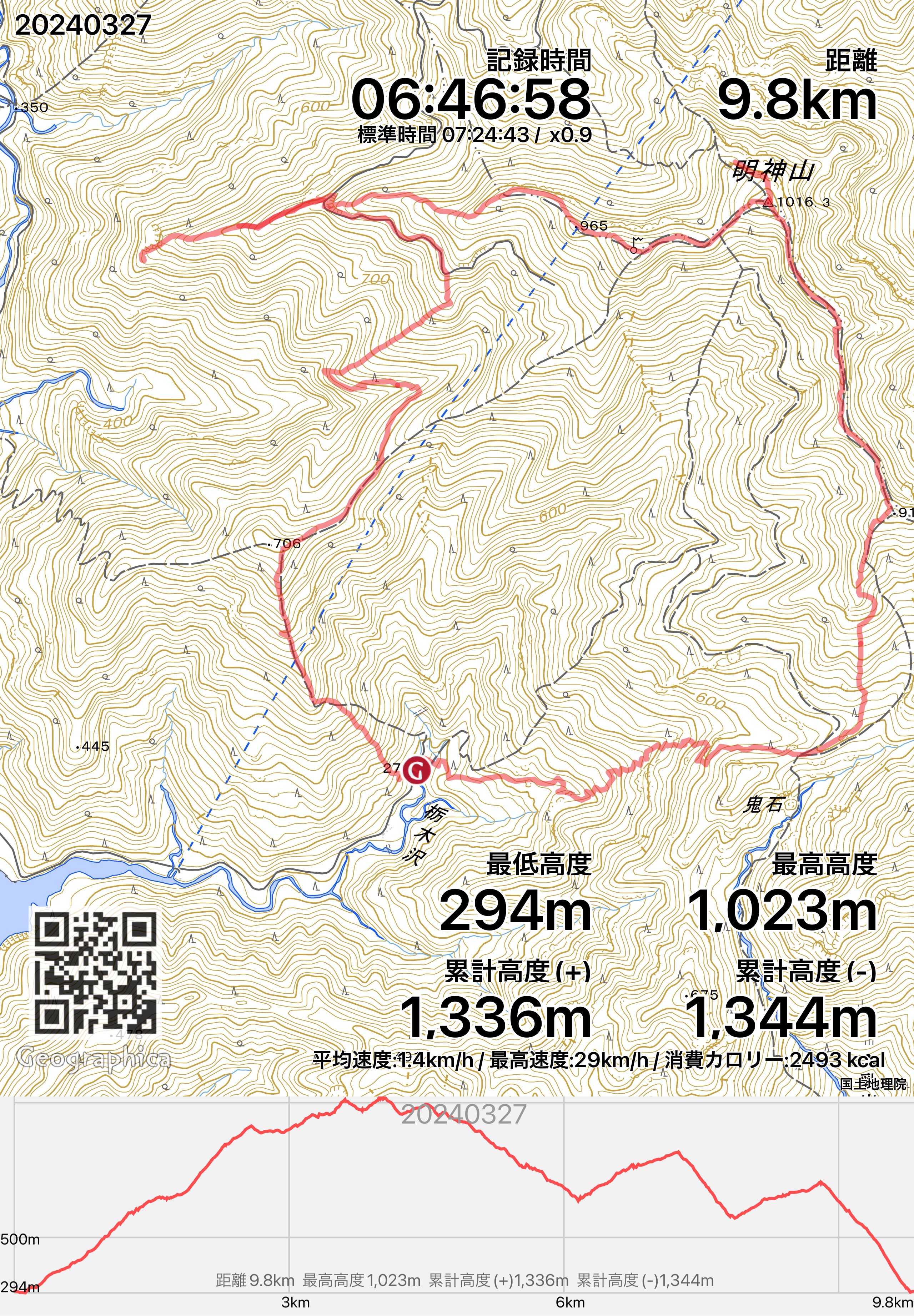

2024年1月4日(木) 明神山 1016m 0℃ 晴 単独

直登尾根往復で山頂 下山は栃ノ木沢ルートから鬼岩乗越経由で栃木沢駐車場に戻った

==========================================================================

昨日は雨模様でもあっ

たので明神山はやめて孫を連れて尉ヶ峰に行ってきた。

今朝は朝方まで雨が残ったため滑りやすいので常連さんたちはパスとなった。

栃木沢駐車場は私だけ、静かに出発。

汗はH420に着くまでに滴り始めたが空気が冷たいので上着は脱がずそのまま登高。

木の根っこや岩肌が滑りやすく信用できないため慎重に登った。

時間が早いのでそのまま下山に入る。

一番滑りにくそうなルートを考えたら鬼岩乗越から降りるルートが足元が安定していた気がするので栃ノ木沢ルートから回ることにした。

鬼岩乗越で軽く食事を取り下山に入った。

影の大物や小屋裏の岩壁群を楽しみ足元は想像通り柔らかく段差は少なく軽快に降りることができた。

最後見落としがあって余計に歩いたが問題なく車に戻った。

ヤマビルさえいなければ快適な登高ルートなんだが^_^;;

朝の蓬莱湖畔 影の大物

8:00 栃木沢駐車場

8:50 H650岩場

9:18 南西尾根分岐

9:33 西峰

9:47 山頂 10:10

10:38 栃ノ木沢ルート栃ノ木沢本沢出合

10:48 栃ノ木沢ルート乳岩分岐

11:07 鬼岩乗越 11:12

11:18 影の大物

11:25 小屋裏

11:44 廃小屋

12:15 栃ノ木沢下山

12:17 車に戻る

==========================================================================

2024年1月10日(木) 明神山 1016m 2℃ 曇 単独

栃ノ木沢ルートで山頂 下山は南西尾根P706から天狗岩経由で栃木沢駐車場に戻った

==========================================================================

朝、胃カメラと肺のレントゲンをしてから出発、通勤の時間も終わったあとなので空いていて快走。

途中で対向車がパッシングしたので40km速度制限のネズミ捕り定番場所近くで減速したらレーダを発見。

新年早々危ないところだった

明るい日差しで登山日和と思って走っていて現地に近づいたら薄暗い天気予報通りの曇り空になってしまった

小瀧橋には一台だけ、当然誰もいないと思った栃木沢駐車場には先着一台でちょっと驚いた。

スタートが遅いので直登尾根はやめて栃ノ木沢ルートで登ることにした。

登りだけども今回は初めて岩尾根で伊藤新道を利用、体調がまだいいせいかさほどきつく感じなかった。

900m過ぎると沢筋の斜面に積雪が目立つようになった。体験は今季初積雪かな。

遠景は雪雲の中に隠れて見えないので南のテラスに移動して軽食。昨夜から食べてないので美味しい。

時間も遅いのでP706経由で降りることにして下山開始、西峰周りが一番冠雪が多かった。

南西尾根もH900すぎれば雪はなくなりいつもの登山道となった。

P706で小憩したあとまだ時間もあるので天狗岩を回ってみることにした。

天狗岩への下りも縦走路へのトラバースも年末よりもスッキリして歩きやすくなっているような気がした。

誰がが伐採をやってくれたかもしれない?

後はパラダイスや治山水へのスケベ心を封じて素直に栃木沢駐車場へと戻った。

10:10 栃木沢駐車場

10:40 H511

11:09 乳岩分岐

11:22 栃ノ木沢本沢出合

11:50 栃ノ木沢中道分岐

12:08 山頂&南のテラス 12:38

12:50 西峰

13:02 南西尾根分岐

13:18 P706コル

13:27 P706 13:35

13:44 天狗岩 13:50

14:27 車に戻る

==========================================================================

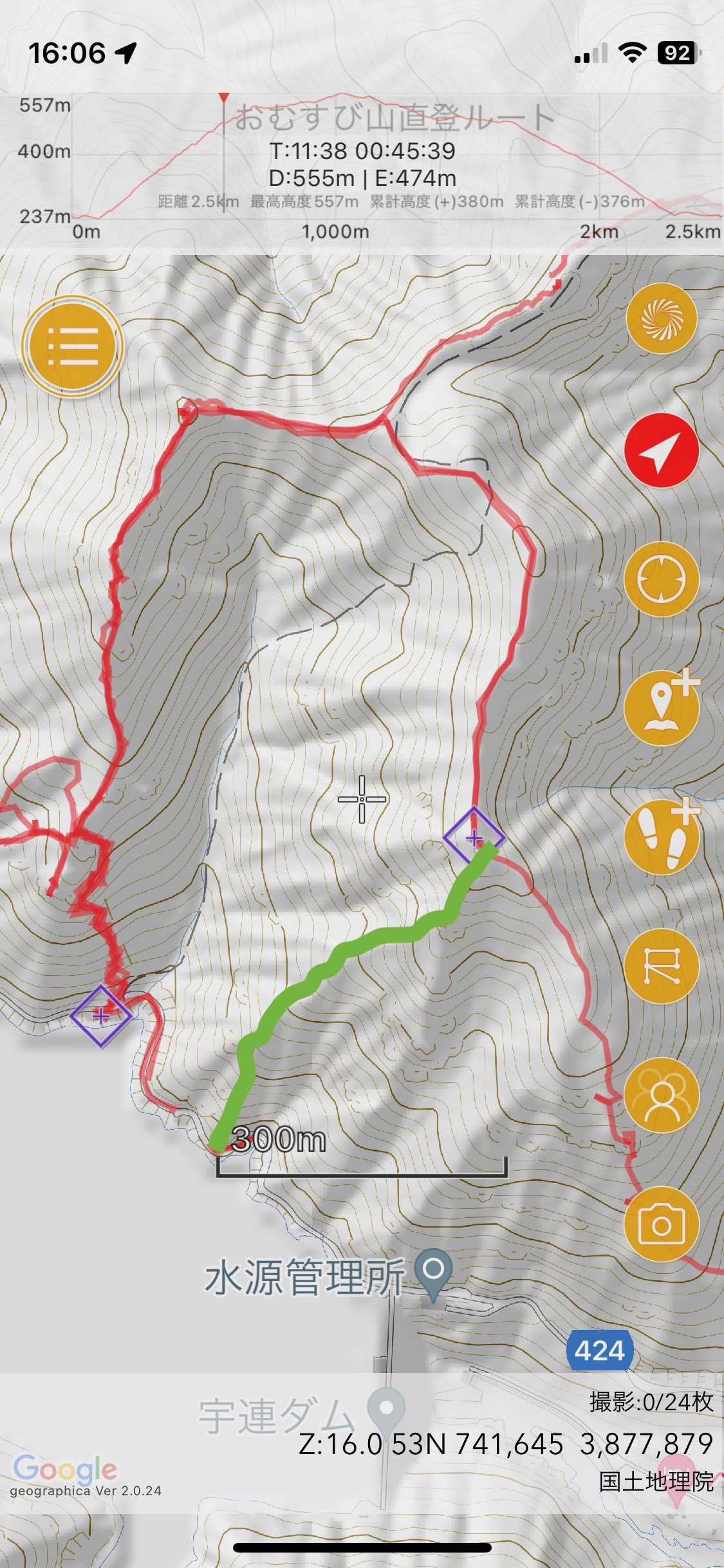

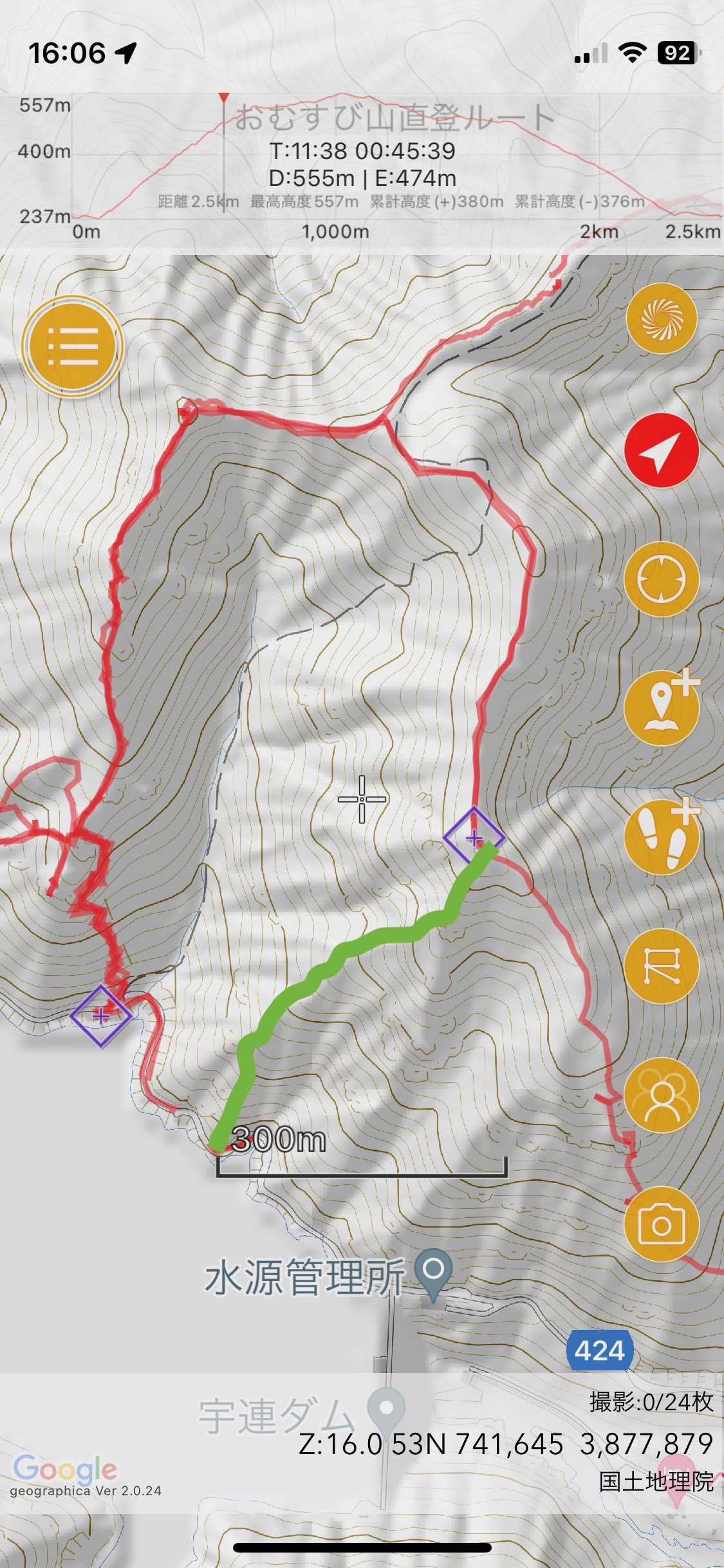

2024年1月17日(水) 明神山山塊 おむすび山 2℃ 晴 単独

鳳来湖畔から直登ルートでおむすび山へ

==========================================================================

午前中、用事があって時間がないので以前から気になっていた鳳来湖畔からおむ

すび山 への直登ルートをやってきた。

直登、急登、聞くとマニアとしては参加しないと^^;

北西尾根砥沢6号橋から

の急登と同じく岩尾根がある分より急登感が強い。

スタートしてしばらくは

地面の急登、乾燥している時期なので苦にならないけど雨が降った後には利用したくないルート、

地面の急登が終わると馬

ノ背岩のような岩尾根の登りで要塞岩尾根上にでて林道から伸びている尾根へと出合って山頂につく、

鳳来湖、宇連山、女廊

岩、烏帽子岩、インディアンの頭?方面の展望は楽しめる

時間がないのでシャクナ

ゲ遊歩道にでて車に戻った、帰路空いている予想だったので豊川で自動車免許証の更新も完了してきた

写真ログ、緑のラインが 直登ルート

==========================================================================

2024年1月19日(金)檜洞丸(ひ

のきぼらまる)1601m 曇晴 Y田

ツツジ新道で山頂、熊笹の峰、大笄、小笄、犬越路を回って下山

==========================================================================

今週は寒さが緩んでいて

道路状況が凍結してなそうだったので

今年最初の遠出に行って きた。ノーマルタイヤで行けるところを天気情報と探したら西丹沢に行けそうだったので檜洞丸にでかけた

6時前に西丹沢ビジター

センターに到着、外気温は5℃以上で安心して快走できた

7時出発、ツツジ新藤

ルートで取附、ゴーラ沢出合手前からミツマタの群生の中を登高、汗が滲み出す前に一枚服を脱いだ

展望台等あるけどまだ

曇っっていて丹沢山塊以外は見えにくかったのでそのまま登高、汗をしっかり滴らせながら分岐から山頂に到着。

しばらく汗が引いて身体

が冷えだすまで待っていたら富士山がやっと視認できるようになった。

撮影を楽しんだ後檜洞丸

から大笄(おおこうげ)まで富士山の展望が続くので観賞のしながら楽しんだ

小笄(ここうげ)前後の

岩場を過ぎるとまた山並みが変わり歩きやすい尾根道になり犬越路(いぬこえじ)に

中途半端な時間についた

ので大室山往復をやめて用土沢出合へと降り車に戻った

6:50 西丹沢ビジターセンター出

7:00

ツツジ新道入口

7:40

ゴーラ沢出合

9:30 主稜合流

9:45

檜洞丸(ひのきぼらまる) 10:15

11:00 熊笹の峰 (途中撮影時間込み)

11:10 大笄(おおこうげ)

11:53 小笄(ここうげ)

12:40 犬越路(いぬこえじ)

13:50 用土沢出合

14:10 ツツジ新道入口

14:20 車に戻る

==========================================================================

2024年1月31日(水)大菩薩嶺 2059.7m 晴曇 Y田

裂石〜丸

山峠〜国内御殿〜大菩薩嶺〜大菩薩峠〜石打峠〜上日川峠〜裂石

==========================================================================

100名山であろうが夏にこの山域に入るつもり

は まるっきりなかったが冬期なら道路は封鎖され足で下から登るしかないので

積雪を楽しめるかもしれないと思いでかけた。し

かも今季はノーマルタイヤでも昨日は通行止め手前まで入ることができた。

丸川峠までは汗を滲ませて登り、そこから積雪が

少し始まったが、樹林帯以外は風が強かった。

メイン大菩薩嶺2059mは見晴らしがないので

スルーし前後の国内御殿(くにうちごてん)と雷岩が展望場所。

その分冷たい強風で我慢比べの撮影会(^^;;

降りは大菩薩峠からでなくひとつ先の石打峠から

下山に。

途中途中冬季通行止めの県道を横切りながら掘割

状にえぐられ枯れ葉が堆積した尾根を気持ちよく下降、夏場なら山頂下まで車で行くことができる山なので

この時期ならではの楽しみで73歳最後の1日を

山行で過ごすことができたた♪

健康に感謝

7:07 丸川峠分岐駐車場

8:47 丸川峠

9:20 国内御殿1850m 9:32

10:26 大菩薩嶺 2059m

10:35 雷岩 10:48

11:22 賽の河原 11:40

11:51 大菩薩峠 12:00

12:22 石丸峠

13:19 木屋平バス停

13:49 上日川峠(ロッジ長兵衛)13:54

14:54 千石茶屋

15:18 車に戻る

==========================================================================

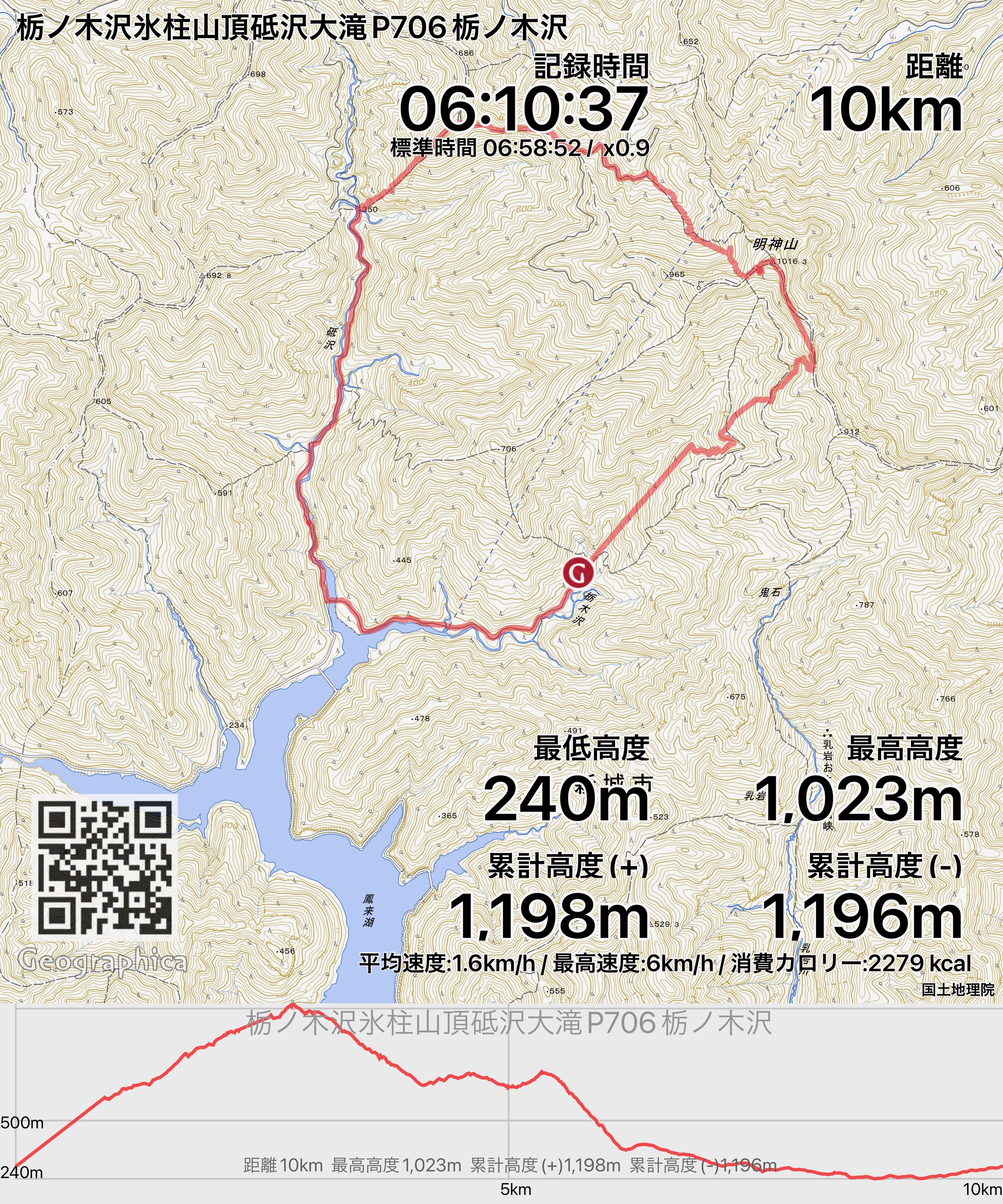

2024年2月7日(水) 明神山 1016m 0℃ 晴 単独

栃ノ木沢ルートから氷柱巡りで山頂、下山は大洞から北西馬ノ背岩を降りて車に戻った

==========================================================================

月曜日に朝起

きると膝に激痛が発生、10年ぶりか? それでも山に入ってみる^_^;;

関東地方積

雪、高速通行止めでは遠出は無理で冷え込みに期待して明神山にでかけたが、沢の水量が激しくて氷爆どこ

ろではなかった^_^;;

とりあえず氷

柱周りをして山頂に、0度。南アルプスの雪景色は見れたが富士山は雪雲の中

南のテラスで

軽食後一年ぶりに北西馬ノ背岩に向かった。普通に北西尾根を降りるのは退屈なので大洞ルートでスズガタ

林道まで降りてみた。

相変わらずア

レ方が進行していてこれはこれで降りる分には楽しい。

北西馬ノ背上

で再度食事してユッタリ膝の痛みが和らぐのを待って下山。

朝、水を忘れ

たので再度下のコンビニまで戻ってからスタートした分下山したのは16時近くなった。駐車場は朝と同じ

私の車だけ一日静かな山行だった。

7:30 栃木沢駐車場につくも水を忘れていたので戻る

8:28

栃木沢駐車場出

9:02 H511 9:04

9:22 栃ノ木沢大滝 9:29

9:39 乳岩分岐

9:59 中道出合

10:27 主稜出合

10:44 馬ノ背岩

11:00 山頂&南のテラス 11:33

12:11 大洞スズガタ林道登山口降りる

12:23 北西尾根スズガタ林道ゲート前

12:40 北西馬ノ背岩 12:53

12:58 P710神田分岐 13:00

13:43 砥沢林道六号橋

14:00 砥沢ゲート前

14:38 車に戻る

==========================================================================

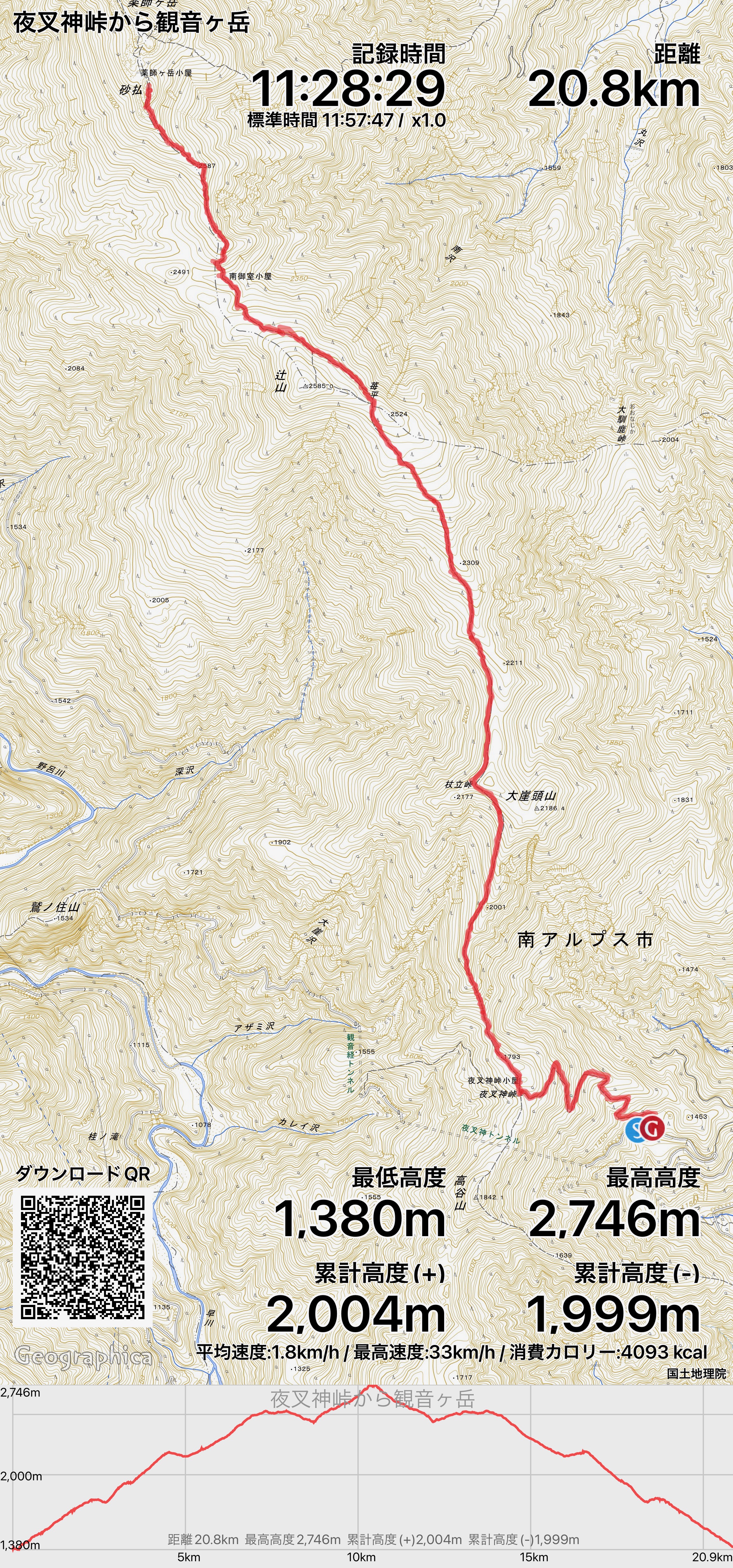

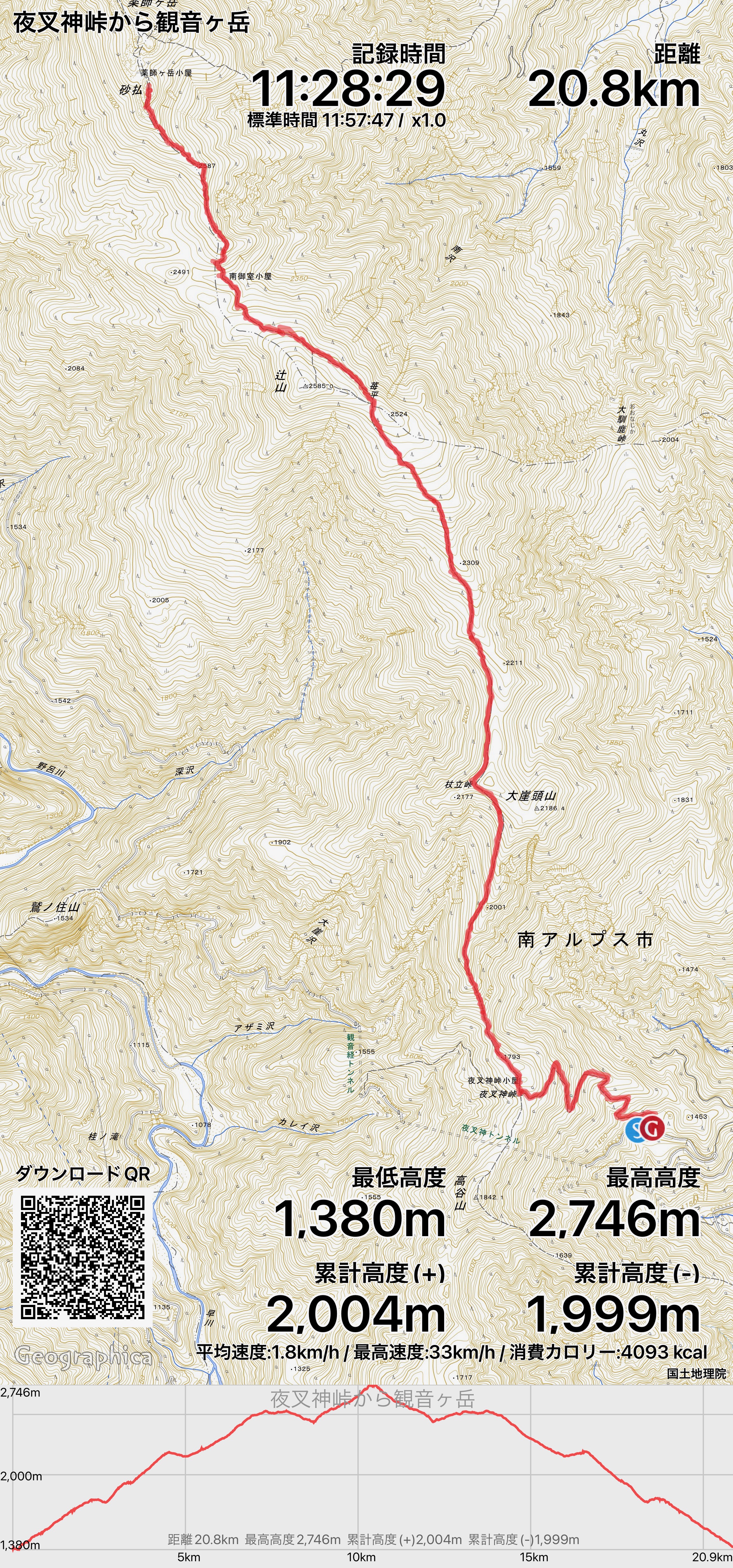

2024年2月16日(金)砂払岳

2735m 晴

Y田

夜叉神峠から往復

==========================================================================

夜叉神峠から

薬師ケ岳を目指した。未明まで降った雨の跡はあるけども空は星空しかも冷たさも感じなかった

6時前に出

発、途中で日の出のを楽しみ夜叉神峠先でアイゼンを装着更に麓に広がる雲海と朝の富士山を楽しむなどし

て杖立峠、苺平など

を超え長い尾

根歩き。青空の下汗を滴らせながら登高。

トレースがまだ残っているのでアイゼンを効かせて快調に登高、ただトレースを外すと50cm以上落ち込

んだ。

南御室小屋ま

で到着、予定より早いタイムできていたので安心して薬師へと向かった。

急登を登って

いると段々積雪が柔らかくなりだした。靴の底が氷雪でなく靴が柔らかい冠雪に沈みだした。

20分も登ら

ないうちにトレースがなくなり冠雪に立ち向かう事になった。尾根上をポールで沈まない箇所を探しながら

の登高、

しかもハズれ

るとつぼ足程度でなく腰まで沈み込む。時々冠雪に覆われたトレール痕があり利用するけど安定した足場で

はなくなった。

時間がドンド

ン経過しても高度は少しも上がっていかない。樹林の隙間から青空が見えるけど遠かった。

予定タイムの

12時を過ぎてしまったので乗り上がった稜線の先の岩場、砂払岳が思った以上に展望が良かったのでここ

で引き返すことにして

撮影タイムと

食事にした。足元に薬師ケ岳小屋と薬師ケ岳を見ながら体力回復後写真撮影。

富士山はもち

ろん今回もど迫力の北岳、間ノ岳、農鳥岳、仙丈ヶ岳など目の前に白く輝いていつまでも飽きなかったが帰

りも長いので予定下山時間通り下山。

薬師ケ岳や観音岳とは北岳の見え方が違っていて興奮した。真正面からのド泊力に圧倒される、それにして

も白根三山は美しい^_^;;

北岳はいつ見にきても飽きない^_^//

いつまで見にこれるのだろうか?

北岳はいつ見にきても飽きない^_^//

いつまで見にこれるのだろうか?

降りは登って

きた痕を外さないように気をつけながら下降、油断して身体を捻って沈み込むと抜け出るのに必死、南御室

小屋について一安心。

ここからの下

山路は太陽が出て氷雪がゆるくなってきたためつぼ足が多くなった

カモシカを沢

山見る頃に夜叉神峠小屋に16時過ぎに到着、雲に隠れだした白根三山に別れを告げて登山口へと向かった

ほぼ12時間

後に駐車場に戻ってきた21Km弱の行程だった。

5:40 夜叉神峠登山口出

6:52

夜叉神峠 6:53 途中日の出撮影10分消費

8:21

杖立峠 8:24 途中アイゼン装着、富士山撮影15分消費

9:52 苺平 途中朝飯10分消費

10:20 南御室小屋 10:30

12:16 砂払岳 12:50

小屋出てすぐにラッセル跡なくなり雪原の急登をラッセル登り

13:37 南御室小屋

14:18 苺平

15:20 杖立峠

16:14 夜叉神峠 16:20

17:00 夜叉神峠登山口車に戻る

17:20 芦安駐車場に戻り帰り支度

==========================================================================

2024年2月28日(水) 明神山

1016m 4℃ 晴 登りはI藤、M下夫妻 降りは単独

栃ノ木沢ルートから山頂、下山は南西尾根P706から天狗岩で遊んでから降りて車に戻った

==========================================================================

スタートは遅れたが8時前に栃木沢駐車場に到着、先着はM下夫妻の車があった。支度をしているとI藤さんも到着

M下夫妻を追いかけるというのでお会いするのは昨年以来のなので一緒に追いかけることに

沢に降りるとヒキガエルの卵が水溜まりに沢山沈んでいた。例年よりも早い。

汗を滴らせながらH511を超え岩尾根出合でM下夫妻に追いついたので以後一緒にユックリと登高。

山頂手前でご主人を後に3人で山頂に先行、4℃。富士山、南アルプス、中央アルプスときれいな雪景色。

風を避ければ山頂は穏やかなので食事タイムに。

食後、私は天狗岩での遊びを計画していたので栃木沢駐車場で待ち合わせて別行動で下山。

西峰からは白山も展望できた。ここからは汗を滴らせながらの暑い下降と小登りでP706に到着。

ここでも少し自撮りで遊んだあと天狗岩に向かい再度自撮りのポージング練習^_^;;

もろに陽射しを浴びて汗が流れ落ちる中楽しみあまり遅くなるとM下夫妻に先に下山されると撤収。

暑いけどまだ嫌いな生物などが動き出さないので安心して下降、靴などを洗い服を着替えて皆の下山を待った。

朝のヒキガエルの卵の場所にはいつの間にか親がいた。更に産卵したのか?

少し待っていると皆が下山してきて談笑後解散した。

8:15 栃木沢駐車場

8:42 H511 直後の岩尾根で先行者に追いつく

9:13 乳岩分岐 9:18

9:37 栃ノ木沢本沢出合

10:47 山頂 11:43

11:54 西峰 11:58

12:08 南西尾根分岐

12:26 P706コル

12:36 P706 12:52

12:54 天狗岩入口

13:00 天狗岩 13:25

13:56 車に戻る

==========================================================================

2024年3月15日(金)雲

取山 2017m 晴 Y田

鴨沢から往復

==========================================================================

登山というより往復21kmのウォー

キング。20km越えの日帰りは去年だと大天井岳、

空木岳、三方分山から竜ケ岳の縦走並だけど

高低差の少ない緩いスロープの登りな

ので登山的な醍醐味は乏しい。

その代わりハイキングコースとしては富士山、南アル

プス連峰の展望が楽しめる。

未明2:30に家を出て6:30に丹

波山村営無料駐車場に着

車から出ると以外に穏やかなのでフ

リースをアンダーにしていたのでいつものアンダーに

着替えた。いつもと違って金曜日のためすでに沢山の

車が停車していた。

人の姿は少ないのですでに出発してし

まったようだ。

準備を終え7時にスタート。チェーン

アイゼンを家でパッキングしていたときに忘れてきた

ようだった。今回は6本の軽アイゼンで向かう。

林道から登山口に入り落ち葉の滑らか

た坂道を登っていく。9時頃アイゼンを装着、富士山

がやっと見れるようになると七ツ石小屋に到着。

小屋奥で富士山の写真を撮り先に進

む。七ツ石山で富士山と南アルプス連峰を堪能してか

らブナ坂へと高度を下げてヨモギノ頭へと登りにか

かった。

常に富士山の姿をみながらの登高。

時々段差があるものの足元は冠雪に覆われているため

高低差のない歩きやすい登りが続く。

ヨモギノ頭のついでに小雲取山にも立

ち寄った。ヒト登りの後山頂への最後の歩行。

12時に山頂につき納得するまで撮影

後避難小屋で昼食を撮り13時に下山にかかった。

天気は快晴、午後になると遠景が薄く

なりだした。ツボ足になることもなく快適に降りブナ

坂からはトラバース道に入った。

こっちも楽な巻道で七ツ石山に用がな

ければ体力温存で行動できる。

冠雪もなくなりアイゼンを外している

間に小屋にいた登山者達が追抜いて行った。

最後の樹林帯を快適快速で飛ばして

16時代に下山完了した。

.jpeg)

風呂は丹波山村の道の駅から吊り橋を

渡った温泉で汗を流してきた。

来るときは新御殿場から富士吉田都留

を通過し高速のまま中央道大月まで一気に走って丹波

山まできたので、帰りは先日の雨で凍結の不安一杯の

国道411大菩薩ラインを利用。

峠前後の坂道が白くなっているし外気

温は日暮れとともにドンドン下がっていくのでノーマ

ルタイヤはヒヤヒヤだった。

白いのは確認したら融雪剤だった。

来るときは-4℃地帯を走行したけど

18時代はまだ-1℃なのでユックリ走行し大菩薩登

山のときの道と合流して一息ついた。あとはフルーツ

ラインで勝沼にでて中央道へ。

境川で小憩したあと甲府南でおりて増

穂に向かった。途中ガソリン補給し高速に入り静岡

SAまでフラフラで走り静岡SAで停車するやいなや

そのまま椅子を倒して爆睡。

目が冷めたら翌日になっていた。家を

出てから24時間後に戻り3時間後には仕事にでかけ

るためビールでの乾杯はできず布団に静かに潜り込ん

だ。

7:00 丹波山村無料駐車場出

7:07 登山口

8:37 堂所

9:00 アイゼン装着 9:10

9:37 七ツ石小屋 9:46

10:14 七ツ石山

1757.3m 10:24

10:36 ブナ坂

10:49 ダンシングツリー

11:41

ヨモギノ頭1813m 11:47

11:51 小雲取山 1937m

12:11 雲取山

2017m&避難小屋 13:00

13:37 ヨモギノ頭

14:14 ブナ坂

14:51 トラバース道で七ツ石小屋下

15:20 堂所

16:26 登山口

16:30 車に戻る

==========================================================================

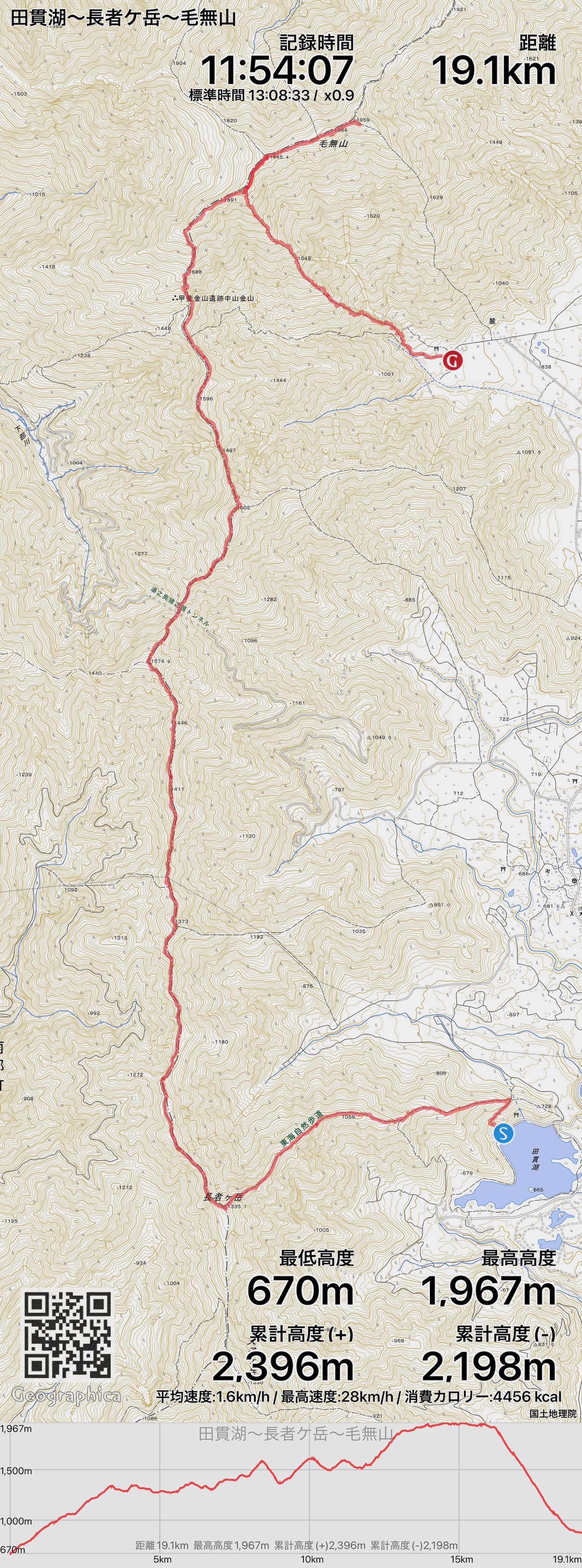

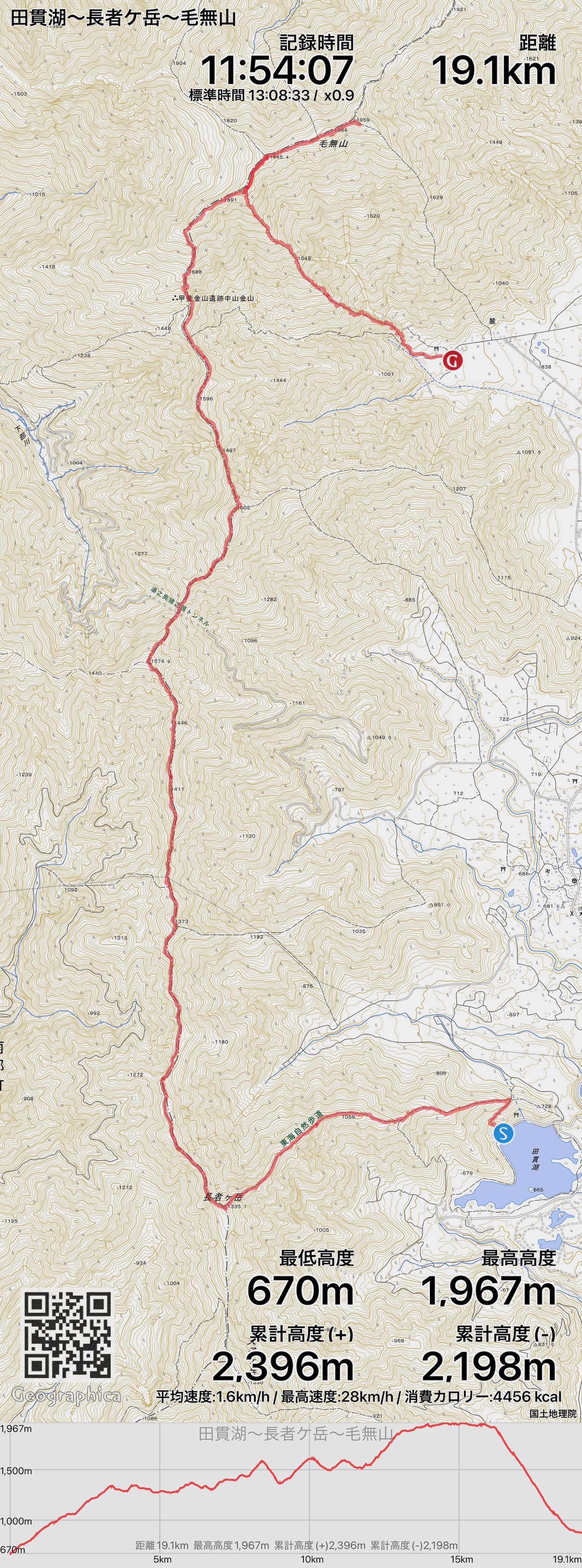

2024年3月20

日(水)長

者ヶ岳〜毛無山 曇雪吹雪 強

風 Y田

長 者ヶ岳

1329m天狗岳1229m熊

森山1440m雪見岳

1605m毛無山1964m

==========================================================================

0:00自宅出発2:10毛無山麓駐車場に到着、空は星空。安心して爆睡

していたらドアを叩かれて気づいた。

もう一台で田貫湖に向かう。湖畔 にはすでに車が数台夜明け待ちだった。

朝3:50田貫湖畔からスタート、さほど冷たくはない、ダイヤモンド富士を期待していたが登りだしてす

ぐに細かい白い粒が落ちだした。

長者ヶ岳につくも富士山は残念ながら雲の中、回

復しそうもないので次の天狗岳に向かった、

予報は曇りから雪マークに変わり午後まで広がる。天狗岳を過ぎると縦走中は細かい

雪に変わり風が強まりだした。防風衣に変えた。

熊森山の手前から凍った冠雪が目立つようになっ

た。山頂からは凍った冠雪が峠まで続いて苦戦。

次の雪見岳までは冠雪はなかったが峠まで冠雪が

目立つので山頂でアイゼンを装着した。

広い雪原状の尾根を快適に降った後地蔵峠まで快調に降った。

地蔵岳からは一気に高度が上がるせいか激しい吹

雪に変わり山中は大荒れ。毛無山に近づくと冠雪も増えてきた。こんな天気でも数組と出会った。

山頂も吹雪いてアラレもおちた。足元には時々明

るい麓(地名)は見下ろせるが富士山は完全に雲の中(;_;)

富士山は諦めて冷たいので大見岳まで行って降り

ようとしたらトレースやラッセルがなくテープも見あたらない。

13時近くなるので無理せずまた毛無山に戻り以

前登ったルートから降りることに変更した。

山頂に戻ると丁度いいタイミングで富士山が今日

初めての全容を数分だけ見ることができた♪

サービスタイムを終えた後ゆっくり尾根を降りた。途中展望台で少し遊んだ後

1500mあたりからは馬酔木の群生の下を降りた。

戻った毛無山駐車場は着くやいなや突然の猛吹雪強風の大荒に変わった。吹雪の中、

朝の場所に戻り帰り支度を始めた。

今回も20Kmちかい長い山行が終わった(^^;;

3:52 田貫湖畔出

4:34 休暇村分岐

5:29

長者ヶ岳1329m 5:43

6:42 天狗岳 1373m

7:45 熊森山 1575m

7:52

8:24 猪之頭峠

9:07

雪見岳1605m 9:09

10:13 地蔵峠 10:17

11:46 毛無山 1945m 11:50

12:11 毛無山最高点 1964m

12:20 大見岳 1959m 12:27

12:53 毛無山 1945m 13:15

13:24 麓への分岐

13:28 富士山展望台 15:38z

15:42 毛無山駐車場私の車に戻る

16:00 田貫湖駐車場に戻る

==========================================================================

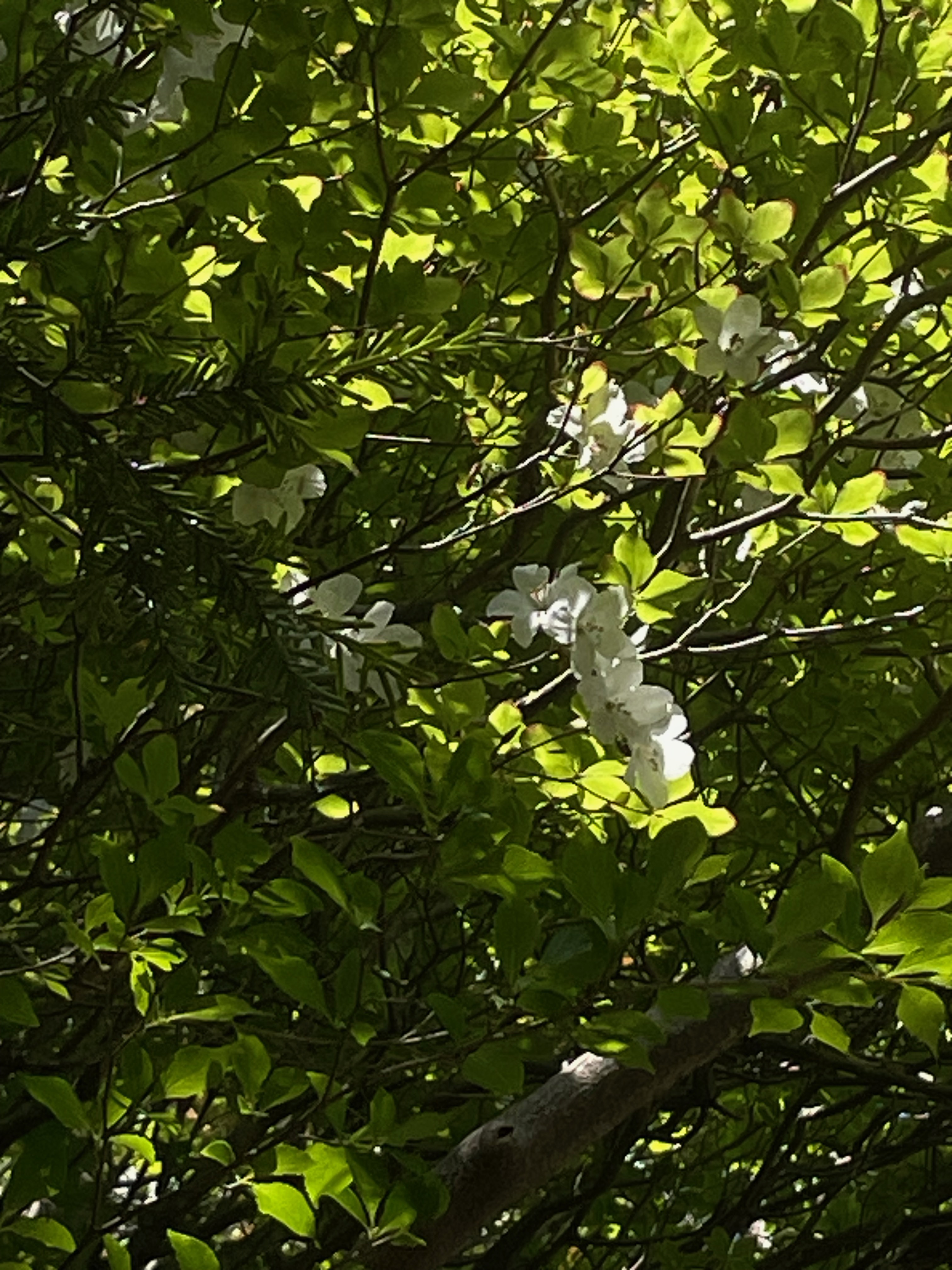

2024年3月27日(水) 明 神山

1016m 6℃ 晴 I藤

栃ノ木沢ルートから鬼岩乗越六合目経由山頂、下山は西尾根H620で引返し欅谷からP706経

由下山

==========================================================================

ほぼ一月ぶり、しかも雨と雨の連続の途切れた晴れ。小龍橋Pにはいつもより車が多

かった。

湖畔沿いにミツバツツジが咲き出した。栃ノ木沢に近づくと前をI藤さんの車が走っ

ていた。回りたい方向が一緒だったので同行。

彼はタムシバの開花確認、私はただただ長く歩き高低差を繰り返すコースをやりた

かっただけ。

雨の連続で増水して激しい水流の栃ノ木沢を橋で渡り今年最初の蜘蛛の巣を払いなが

ら乗越ルートへ。

途中の沢やルンゼも水量はあるけど通過には問題はなかった。廃屋、影の大物(岩

壁)等を快適に越えて登る。

乗越に着いたけどタムシバはまだ蕾のままだった。馬ノ背岩付近でダンコウバイを

チェックして山頂に。6℃。陽の下は気持ち良い。

南ア富士山は雲の中。南駒ヶ岳から白山までは青空に白く輝いていた。

写真1 馬ノ背岩の

ダンコウバイ

写真1 馬ノ背岩の

ダンコウバイ

私は山頂から北のテラスに向かいこっちのタムシバ等をチェックした。

写真2 山頂から先の北のテラスでポージング

写真2 山頂から先の北のテラスでポージング

山頂に戻り食事中に去年は3/29にアカヤシオが咲いていたので下山は西尾根に花確認で向かうことに決めた。

明神の肩辺りのタムシバもまだまだ。

倒木を払いながら西尾根を降

りH620あたりの大岩の下に早咲があるのだが残念ながらまだ蕾状態。

雨の連続で濡れた西尾下部の

岩尾根を降りるのは嫌気がするので再度スズガタ林道まで160m登り戻した。

この日は膝の痛みが激しかっ

たので降りは辛かったが登りは快適だった。

スズガタ林道を登りケヤキ尾

根取り付きから欅谷へと降り出合ったトラバース道でP706コルに出てそのままP706越えで車に戻った(トラバース道のケヤキ沢も増水

していたが渡渉は問題なかった)

今回のログ

8:15 栃木沢駐車場出

8:59 影の大物

9:12 鬼岩乗越

10:06 六合目分岐

10:34 馬ノ背岩 10:38

10:51 山頂&北のテラス 11:43

12:28 西尾根スズガタ林道(西尾根H620で引返し) 13:19

13:30 ケヤキ尾根取付き

13:50 ケヤキ谷出合

14:08 P70コル(倒木処理) 14:13

14:23 P706

14:58 車に戻る

小龍橋周辺のショウジョウバカマ

帰りに立ち寄った石巻西川町、城山のカタクリ山

==========================================================================

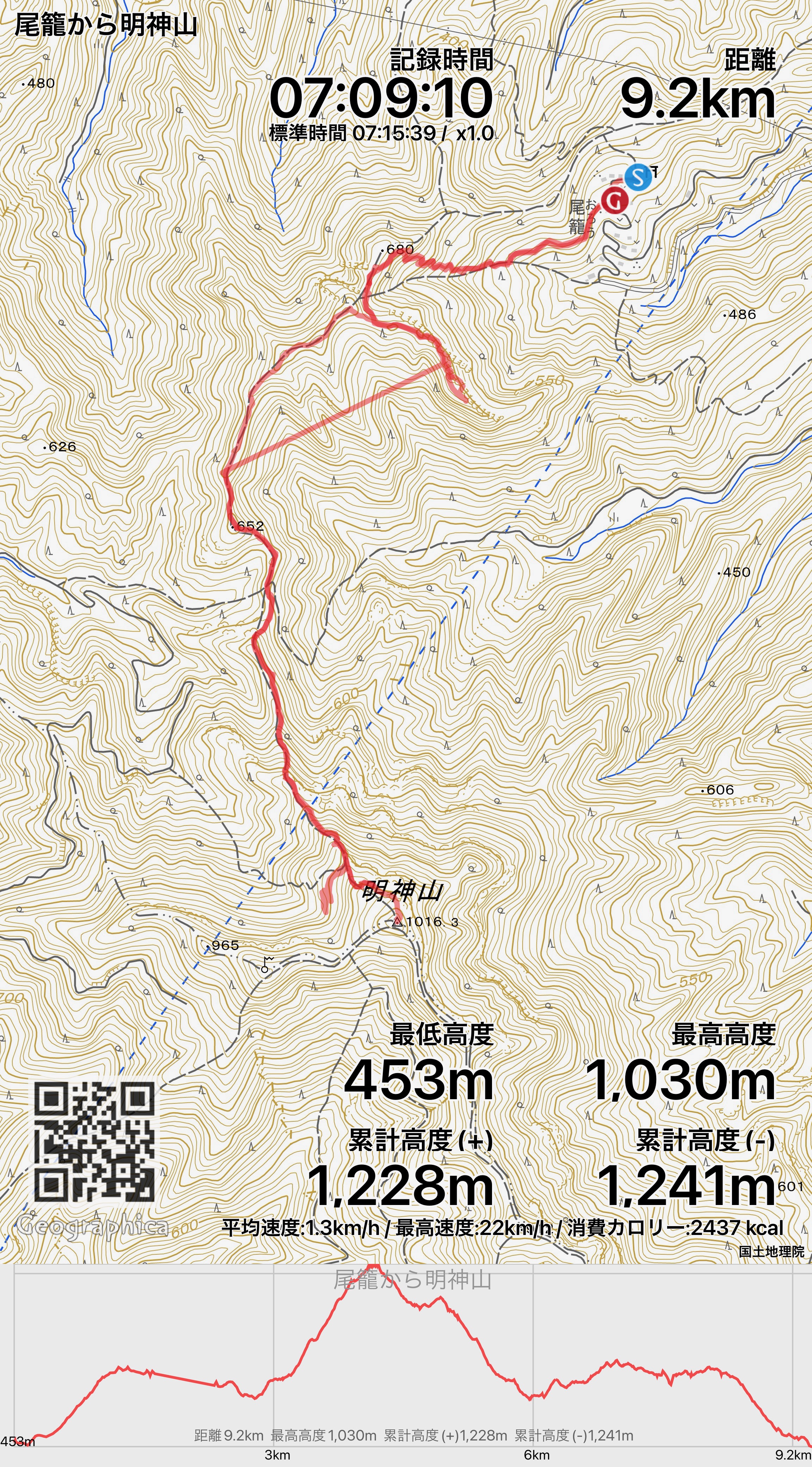

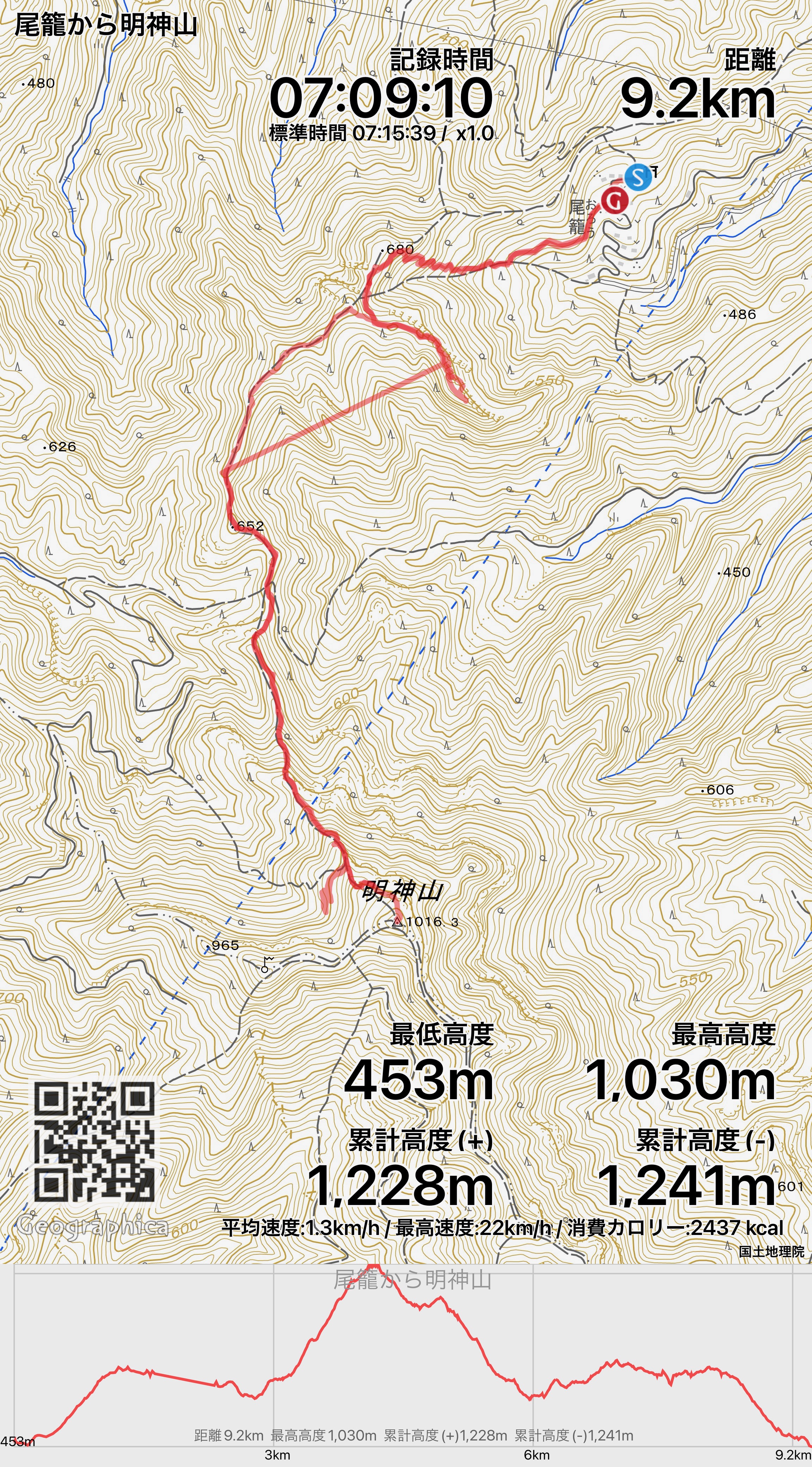

2024年4月10日(水) 明神山

1016m 10℃ 晴 単独

尾籠から往復

==========================================================================

二年ぶりに同じ週に尾籠から明神山を往復してきた。700m〜800mあたりのア

カヤシオを楽しんできた。

登山口近くのミツマタの群生を抜けヤマビルに遭

遇することもなく尾籠岩山(710m)まで登ってアカヤシオを確認。

雲が多いのでそこそこに明神山へと縦走に向かっ

た。途中ミツバツツジは少しあったがヒカゲツツジはまだ蕾だった。

柿野分岐を過ぎてやっと登りが始まる。山頂まで一気に400mの急登。2000m峰以上での縦走では途中当たり前にある登高差。

このルートはこれがないと登山にならない。単な

るハイキングになってしまう。アカヤシオ、タムシバを探しながら登高。

北のテラスを過ぎてタムシバの写真を撮り終わっ

た直後山頂下でS木さんと出会った。

今日は月の部落から尾根のヤブコギをやってきたそうだ^^;

北のテラス付近のタ

ムシバ

山頂10℃遠景は雲の中、食事を終えて再度尾籠へと向かう。

北のテラスからの100mほど降った最初のコル

から大洞ルートへ向かうトラバース道があるので荒れているのは承知で寄り道してみた。

踏み跡が不鮮明になるけどそれとなくたどると山

頂と西峰のコルからの大洞ルートに簡単に出合うことができた。

再度戻って300mほど急下降して柿野分岐に到

着。

登りは問題ないけど落ち葉の堆積した斜面の急下降はチェーンアイゼンを利用すると便利。

あとはハイキングコースになるので再度尾籠岩山

まで行ってアカヤシオなどを楽しんだ。

尾籠岩山のビューポイントから裏明神山(東側)とアカヤシオ

尾籠岩山のぞき岩でいつものポーズ

あとは暗い樹林

帯を一気に駆け下りて静かな尾籠の家並みに戻った。静かな山行だった。

山頂のアブラチャン

今回のログ、途中の直線はアプリが落ちていたため^_^;;

8:12 尾籠集会場前駐車場出

8:49 尾籠岩山明神山分岐 ⇄ 8:56 尾籠岩山(710m)

9:10 ↩

9:16 尾籠岩山明神山分岐

9:49 柿野北登山口分岐

10:47 山頂下北のテラス

11:00 山頂 11:41

11:48 北のテラス

11:55 大洞ルートへの分岐 ⇄ 12:06大洞ルート出合 ↩

12:06 大洞ルートへの分岐

13:05 柿野北登山口分岐

14:05 尾籠岩山明神山分岐 ⇄ 14:12

尾籠岩山(710m) 14:40 ↩

14:48 尾籠岩山明神

山分岐

15:19 車に戻る

==========================================================================

2024年4月17

日(水)

瑞牆山2230m〜金峰山(千代の吹上まで) Y田

瑞牆山

荘、瑞牆山、小川山分岐、八丁平、大日

岩、砂払ノ頭、千代の吹上、鷹見岩

==========================================================================

6時スタートの予定だったが雨がやまないのでし

ばらく待機、40分遅れでスタート。

ヒト登りで富士見平小屋に着き最初は瑞牆山の方

へ先に向かった。

前回来たのは11年前だったが記憶と一致したの

は小川山への分岐と沢を渡った先の大岩と瑞牆山山頂だけだった。

沢を渡った後前回は快適で山頂まで一気に軽やか

に登った記憶だったが沢筋が荒れて酷い急登に感じて時間がかかってしまった。

山頂下の凍った残雪の箇所でアイゼン装着。山頂

は残念ながら雲に覆われていて視界なし。

やはり下山も前回よりも時間がかかって小川山分

岐まで戻った。

ここから富士見平小屋へ戻らずまだやったことの

ない小川山との主稜尾根にむかって登った。一時間もかからない軽い上りで尾根に出合八丁平に向かった。

そのまま大日岩への登りに進んだ。大日岩を乗り

越えているときだけ陽があたり八ヶ岳を見ることができた。富士山は完全に雲の中に隠れたまま変化なし。

大日小屋分岐で小憩したあと砂払ノ頭への登り。

体力的には問題ないけど時間がどんどん過ぎていくので砂払ノ頭を過ぎた千代の吹上で戻ることにした。

大日小屋をすぎて鷹見岩分岐からとりあえず往復

してみることにして登ってみたが今回は視界展望には恵まれなかった。

今回はリハビリ登山が目的だったのでと自分を納

得させた。

富士見平小屋前に鹿がいたので見物しながら最後

の食事をした。このときにチェーンアイゼンをしまい忘れてしまったのに後で気づいた。

下山後増富へ向かう林道横の沢で泥靴とポールを

洗うときにアイゼンを忘れたことに気づいたが仕方ない、と。

風呂の入店時間が迫っているので急いで韮崎まで

疾走市た。

瑞牆山と小川山

6:40 瑞牆山荘無料駐車場出

7:20 富士見平小屋

7:35 小川山分岐

9:00 瑞牆山 9:05

10:27 小川山分岐

11:20 小川山大日岩分岐

11:25 八丁平

12:00 大日岩

12:15 大日小屋分岐 12:30

13:20 砂払ノ頭 13:20

13:25 千代の吹上 13:35

14:20 大日小屋分岐

15:05 鷹見岩分岐

15:18 鷹見岩 15:28

15:40 鷹見岩分岐

16:10 富士見平小屋 16:25

17:00 車に戻る

==========================================================================

2024年5月3日(金) 明神山

1016m 15℃ 晴 単独

直登尾根で往復

==========================================================================

初の祝日の明神山、去年は八ヶ岳で阿弥陀の4時間コース

の尾根登りをやったけど今年は一昨日の 雨の本宮山

正面ルートを72分で登っただけでトレーニングとしては

全然不足しているので祝日だけど

10:40頃にバイトが終わったので

明神山に向かった。

一般道は流れはあるので混んでいる感じはしなかったが宇

連ダムへの道に入ったら車車車、人人人

なんだこれは^^;

道路両側とも駐車。通り抜けた先ダムからの湖畔道路にも

前方を4台も先行車があり全部栃木沢駐車場へと上がって

いくので 焦った。

駐車場に止めるのは諦めて手前のスペースに停車してすぐ

に支度を開始した。

ピッ

チを上げて去年の4時間登りと同じトレーニングをと思うが低山は暑く汗が溢れ滴る有り様で

熱中症を防ぐに精一杯。

山

頂15℃。すぐにシロヤシオを見に行ったが咲いている花数がだいぶ少なかった(下山後出

合ったI藤さんに聞いたら今年はデキが悪いようだと)

食

べ物は持ってきていないのでさっさと下山。

登

りにチェックしたイワカガミ、シャクナゲ、ツツジ、ギンリョウソウなどの写真を撮りながら

下降、12時には溢れていた駐車場も私が最後の撤収車となった。

小

龍橋駐車場付近にはパトカーが3台も出ていた。生活道路の占有でクレームがあったかもしれ

ない、あまり酷いと再度入山禁止問題が発生するかも

今年は発育の悪いシロヤシオ

イワカガミ

12:00 栃木沢駐車場出

15:50 650m岩場

13:09 南西尾根分岐

13:20

西峰 13:24

13:35 明神山

13:44 シロヤシオ 13:54

14:00 明神山&南のテラス 14:12

14:28 西峰

14:40 南西尾根分岐

14:56 650m岩場

15:52 車に戻る

==========================================================================

2024年5月8

日(水) 権現岳 2715m

晴、曇 単独

天女山から往復

==========================================================================

自分の登山形式「単独日帰り登山」の最後の目標

笊ヶ岳行きの日程が決まったのでトレーニングに権現岳を天女山から。

普段の明神山やちょっと前に行った山行とは高度

感、急登感が違うため負荷を久しぶりに感じたが体調はよかった。ただ本番は今回の二倍の急登がある^^;

登りに先行していた高齢の単独が「私は八ヶ岳を

毎年きている」と自慢していたがスタートして30分もしないところでこのルートはキツイねというので心配になったが

スタートしたばかりなので後にして登高を続け

た。

途中甲斐駒から北岳間ノ岳の見える場所があった

のでこの先の天気が不安定だったので撮ったのが今回一枚だけの遠景写真

前三ツ頭までの急登がこのルートの核心部分、登りきって尾根に出ればあと少し。

冷たい風も三ツ頭への登りになれば再度汗が流れる。

三ツ頭手前に少し残雪があったけど問題なく通過、昨年よりも残雪が少ない。

三ツ頭からはひと登りで権現岳に到着、途中から

ガスの中に入ってしまったので遠景は無し、時々ガスの切れ間に麓の高原が光り輝くだけ

風がヤヤあるため肌寒く感じた、珍しく他に人は

いない静かな山頂付近だった。

しばらくガズの上がるのを待っていたが変化がな

いので下山に入った。

前三ツ頭から下りだして少ししたら二人組の若者

が登ってきた。その数十分後にも単独がきた。今日の登りはここまでだった。9時前に登山を開始したようだ。

地元の人達には十分日帰りできる時間内。

なだらかな尾根歩きになると花木の写真を撮りな

がらユックリ下降し13時前には車に戻った。

朝に先行していた高齢者の車はなくなっていた。

本番までにまだ5時間くらいの急登を身体に教え

込むトレーニングをしなけばと痛感した。

しかも宣言したら同行者が増えたた

め単独ではなくなったが迷惑をかけないよう緊張感、不安感が高まる^^;)

前日当日の天気を祈ってトレーニングするだけ

5:55 天女山駐車場出

6:02 天の河原

7:52 前三ツ頭2364m 7:55

8:29 三ツ頭 2580m 8:35

9:13 権現岳2715m 9:47

10:19 三ツ頭 10:25

10:44 前三ツ頭 10:53

12:48 天の河原

12:55 車に戻る

==========================================================================

2024年5月15

日(水) 阿弥陀岳

2805m 晴、曇 単独

美濃戸口から往復

==========================================================================

今回もトレーニングで阿弥陀岳に4時間の登高訓練、

最後の2300mから山頂までの急登が美味しい鍛錬かな?

時々仙丈ヶ岳、甲斐駒ケ岳、北岳、間ノ岳他が光っているのがご褒美。登りも降りも西ノ

肩下で単独と降り一組だけの静かな一日だった。

八ヶ岳山荘駐車場駐車場を出て結構斜度の舗装道路の別荘地を抜け登山口で服を一枚脱い

だ。

笹原の登山道を登り汗を落としな

が ら御小屋山を通過し、シャクナゲの尾根を快調に登っていくと

不動清水分岐上の案内板から最後の急登が始まる、最近は膝の調子がいいと思っていたが

段差が続くと少しずつ痛みが発生した。

それでも登りはなんとかなるので雪山の遠景を楽しみながら汗を滴らせながら鎖場と梯子

を乗り越えて山頂に到 着。

行者小屋方面からの登山者もいなく静かな山頂で展望を楽しんだ。

天気予報通り10時ごろから山梨側の雲が上がりだしたので下山。御小屋山手前から振り

返ると南アルプスは雲に隠れていた

不動清水分岐下までは膝痛をごまかしながら降った。

再度汗を流しながら御小屋山手前の尾根歩きや軽い登りを進む頃には痛みは収まりあとは落ち葉の堆積した段差の少ないルートになり快適に降った。

途中途中で花木の写真を撮りながら暑い日差しの中、車に戻った

帰路も飯田で高速を降り下を走行、県境を超えたとこ

ろで爆睡している間に小雨が本降りに変わっていた。

なんとか当日の30分前に家についた。

5:33

美濃戸口八ヶ岳山荘駐車場駐車場出

6:04 登山口

7:00 御小屋山分岐

7:10 御小屋山2136m

7:50 不動清水分岐下

8:26 展望台

9:17 阿弥陀岳西ノ肩 2780m 中央稜分岐

9:25 阿弥陀岳2805m 10:10

10:19 阿弥陀岳西ノ肩

10:23

10:52 展望台

11:13 不動清水分岐上2280m

11:15 不動清水分岐下

11:52 御小屋山

11:56 御小屋山分岐

12:52 登山口

13:23 車に戻る

==========================================================================

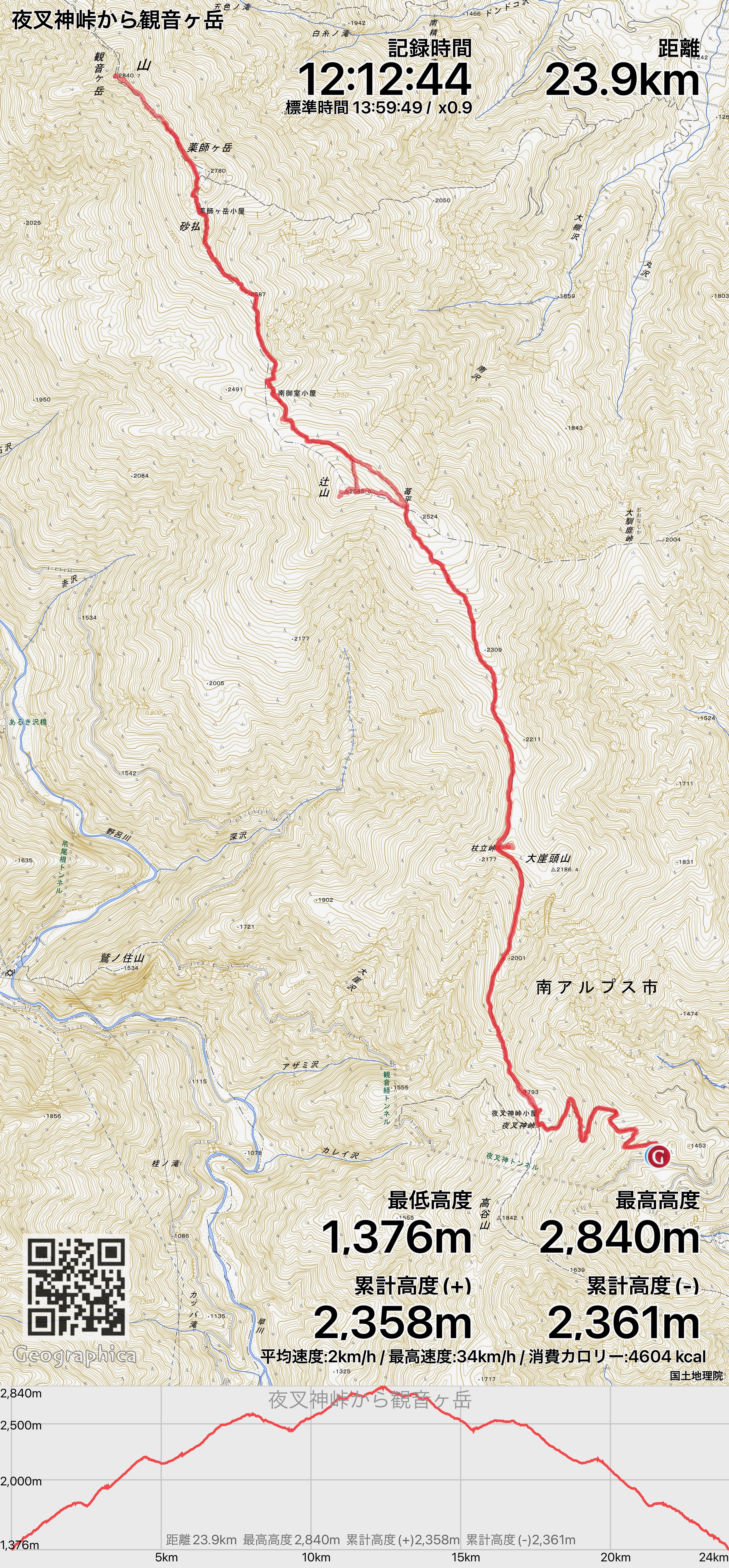

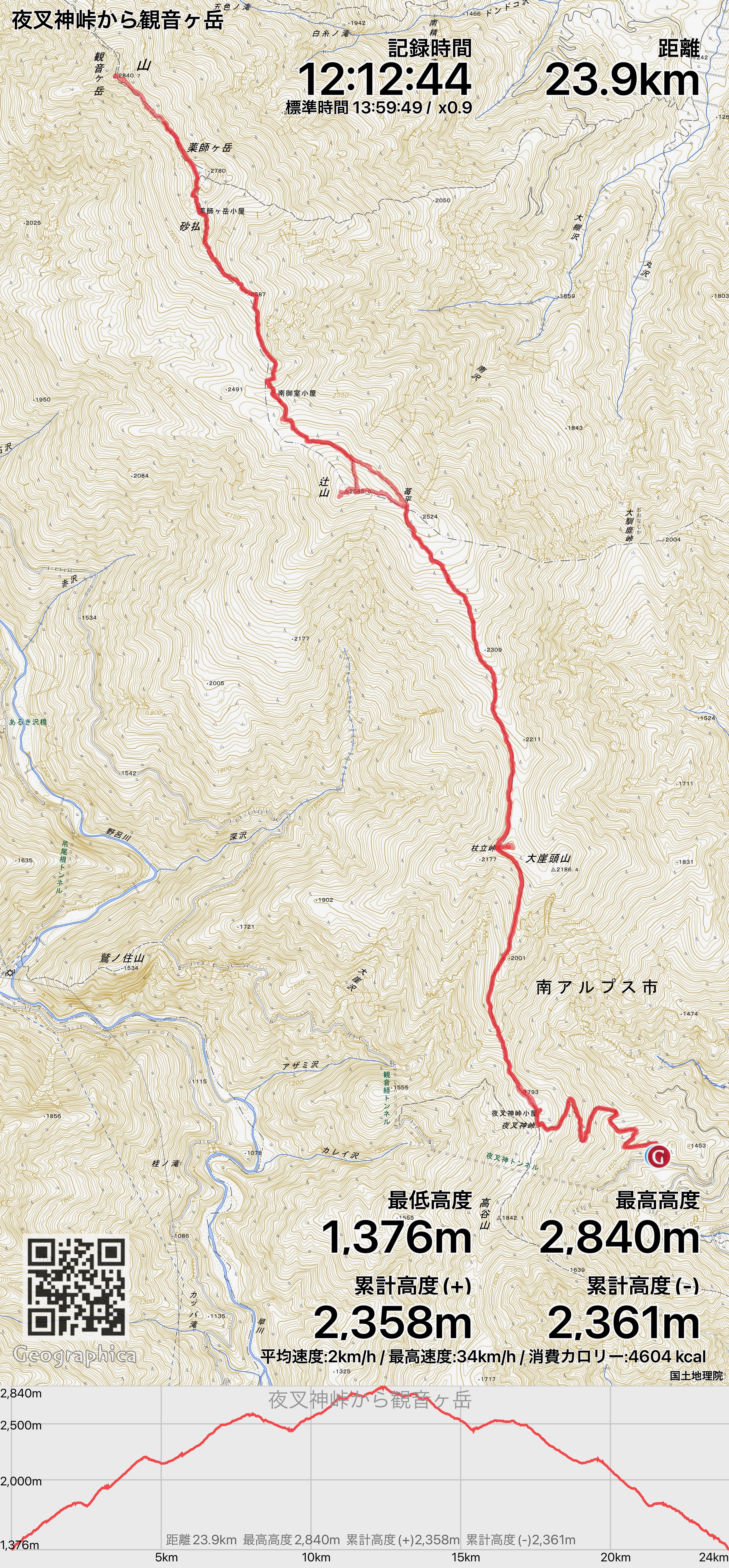

2024年5月30日(木)薬

師岳 2780m

観音ヶ岳2840m(鳳凰山) 晴 Y田 S木

夜叉神峠から

往復

==========================================================================

当初予定の笊ヶ岳

は火曜日の雨量が月総雨量の80%越えしかも翌

日まだ警戒水量越えだったため広河原の渡渉に不

安を感じて延期した代替登山。

当初予定していた笊ヶ岳

S木さんが到着が

遅れると連絡、トレラン並の健脚なのですぐに追

いつかれるので先発。

朝4時夜叉神峠を出て夜明けの写真を撮り夜叉神

峠小屋に。白根三山は明るく晴れて歓迎している

ので一安心。

杖立峠へも途中の富士山のビューポイントで撮影

時間を消費しながら到着。

大崖頭山へ向かう

けど視界が面白くないので峠に戻り苺平に汗を流

しながら滴らせながら登高。ここから辻山へと寄

り道。

薬師岳、観音岳が

やっと見えたがまだまだ登りがある。

元に戻り南御室小

屋へと下り小憩。S木さんはまだかなとメールし

たらもう薬師岳に着いていた^^;

辻山に回っている間に追い抜いていったようだ。

2月にラッセルで苦労した砂払への登りも快調に

進み前回のポイントで写真タイム。

前回と同じ場所でポージング今回は二本ポー

ル

砂払岳から富士山

薬師岳小屋に降り

さっさと薬師岳へと向かい山頂でS木さんと合

流。まさか山頂で合流するとは思わなかった

^_^;;すでに観音ヶ岳往復して小憩中だっ

た。

順調に行程がすすんでいるのでとりあえず観音ヶ

岳に向かう。

何回きてもここか

らの北岳を含む甲斐駒から悪沢岳の山容、富士山

は美しい。そして本来の目的地笊ヶ岳もやけに目

立った。しばらく食事と撮影に楽しんだ。

観

音ヶ岳山頂から北岳、間ノ岳

観音ヶ岳山頂から下部中央左より下山する私達

降りは膝にサポー

タを装具して効果テスト

薬

師小屋はスルーして砂

払岳に戻ると雲が上がり富士山も隠れ出した。

南御室小屋は水場があるので小憩。視界はなく

なったのでひたすら登下降を繰り返して車に戻っ

た。

下山後風呂に

入り途中から高速に入り19時に静岡SAで

同行者からお先に1杯引っ掛けていますとい

うメールを見たあと、

椅子を倒して爆睡、半ボケで起きたら23時

を過ぎていた。

ノッソリ走行

を始め、ものすごく久しぶりに一般道1号を

快適走行で帰宅した。すでに今日の1時を過

ぎていた。

4:10

夜叉神峠出

5:00

夜叉神峠小屋 5:07

6:19

杖立峠 6:32

7:58

苺平

8:14

辻山 2585m 8:25

8:33

辻山下

8:48

南御室小屋 9:07

10:20

薬師岳 10:27

10:55

観音ヶ岳 11:27

11:59

薬師岳

12:15

砂払岳 2718m

12:48

南御室小屋 13:00

13:28

苺平

14:27

杖立峠 14:34

15:22

夜叉神峠小屋 15:31

16:19

夜叉神峠登山口

16:23 車に戻る

==========================================================================

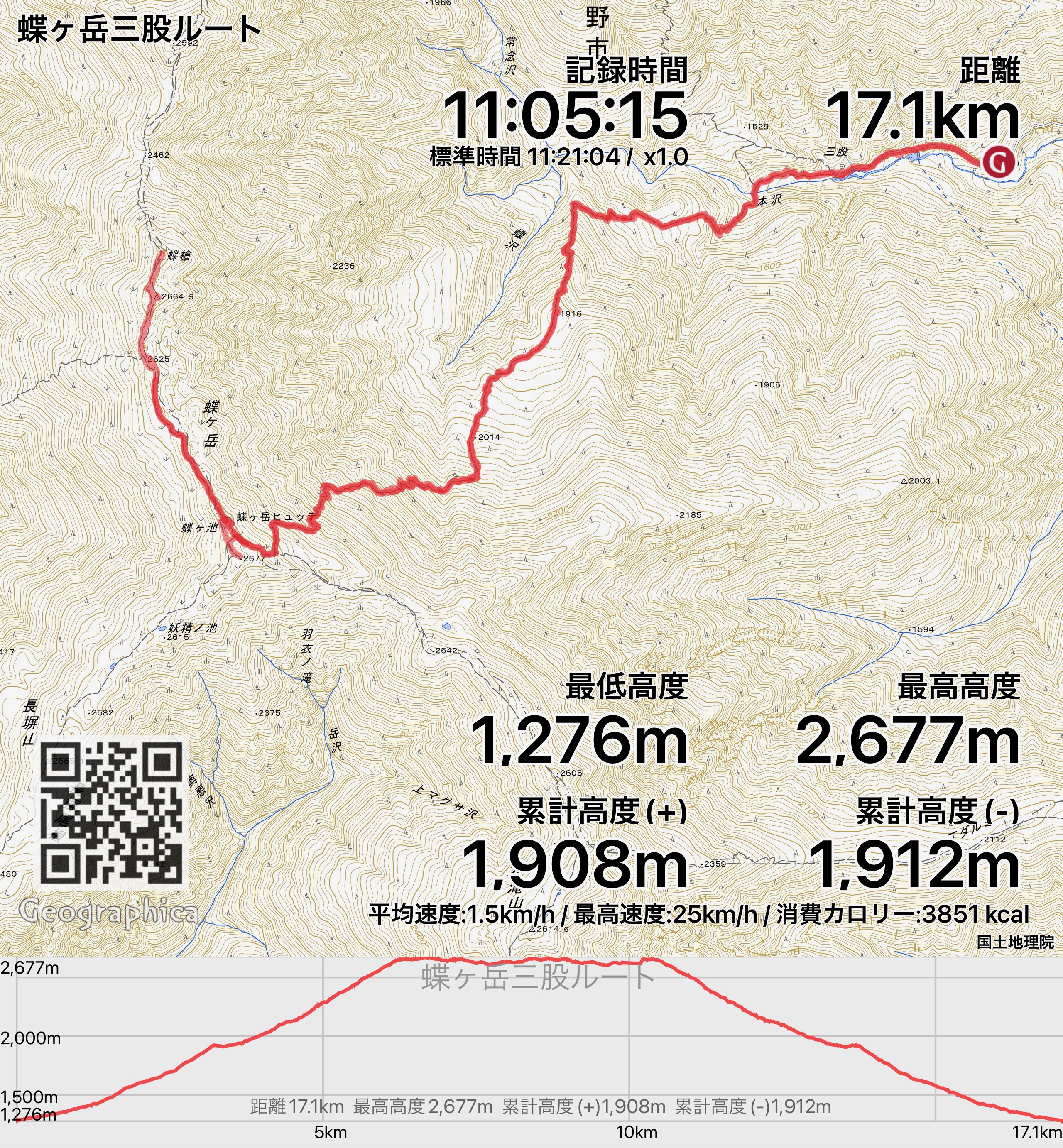

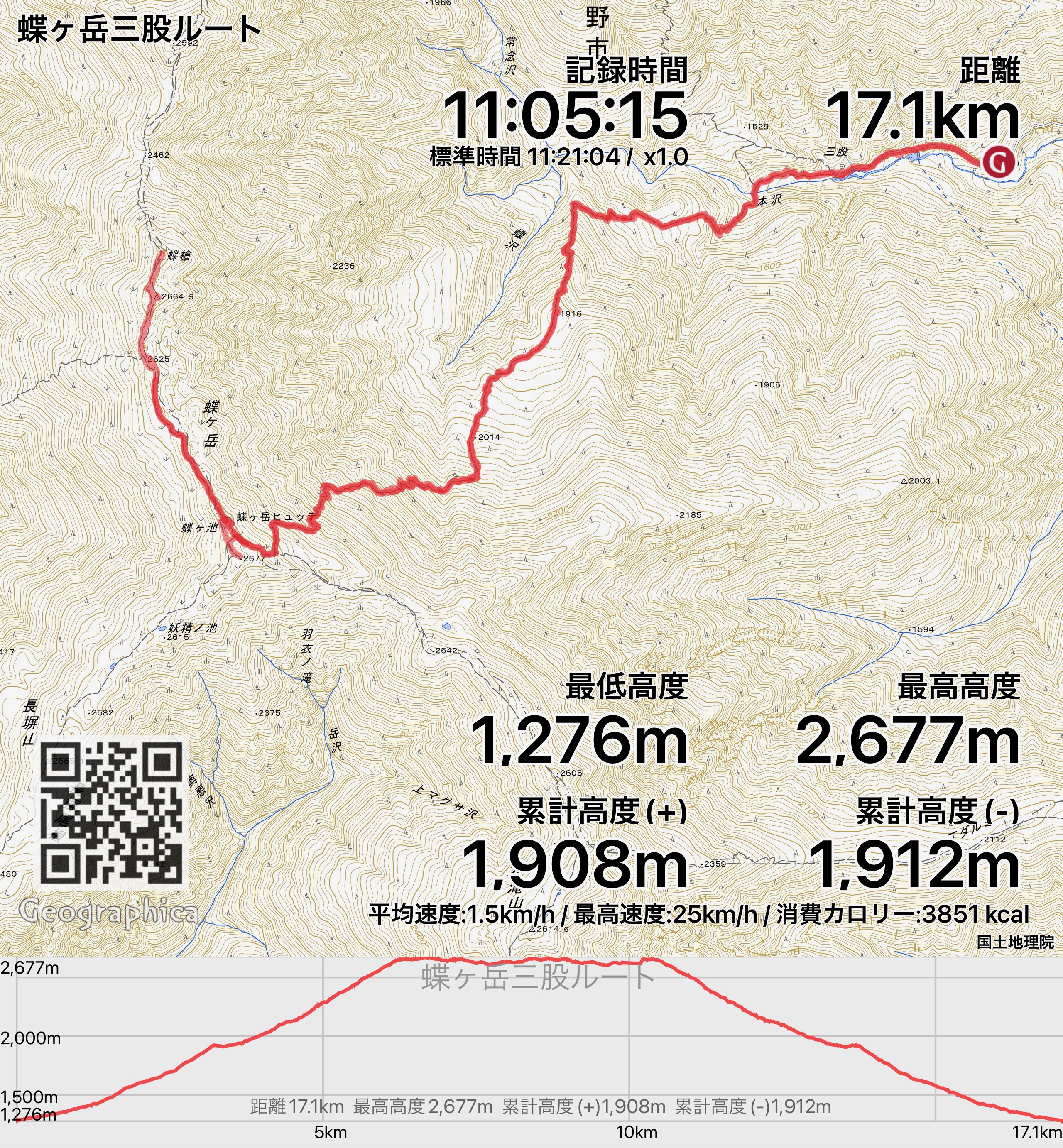

2024年6月5日

(水) 蝶ヶ岳2677m(蝶槍も往復) 晴

Y田

三股から往復

==========================================================================

蝶ヶ岳を初めて日帰りしたのは

ちょうど20年前、スタートか

ら山頂まで往路とも深いガスで

視界はなかった。

その後上高地から回った時には

ご馳走様の天気だった。今回も

主稜に出てから11時頃まで雲

が上がりだすまでのショータイ

ム。

初めと終わりは雷鳥にも4度ほ

ど遭遇できてラッキーな山行に

なった。

0時家を出て3時20分頃三股

第一駐車場着、後方には三日月

が夜明け前の空に光り前方には

モルゲンレーテが始まりだし

ていた。

平日の割には止まっている車が

多い気がした。5時駐車場出

発。

20年前の記録には快適に登っ

たようなことが書いてあったが

記憶にないくらい階段が増えて

いた。

段差の少ない階段のため八本歯

や黒戸尾根と比べても登高しや

すかった。

蝶沢のトラバースから残雪が始

まり大滝分岐まで時々残雪場所

があるが簡易アイゼンを着ける

必要もなく通過。

槍の頭が見えヒュッテも見える

主稜下で富士山の写真を撮って

いたら雷鳥を見つけしばらく写

真タイムに突入

雷鳥が飛び去ったので主稜に出

ると穂高から槍ヶ岳、常念、大

天

井など青空にそそり立つ山容に

テンションは上がりっぱなし。

山頂で遊んだあとヒュッテで軽

く食事をし1時間以上早く着い

たので蝶槍にも行ってみること

にした。

2004

年のHPには

「昔

は蝶ヶ岳の山頂は蝶槍の方とさ

れていたが、

最近は一番高いところを山頂と

すべきだというので小屋前の長

塀山方向の小高いピークに真新

しい標識が堀金村と安曇村連名

で建ててあった」

という当時のパソ通の情報が書

いてあった。

穂高に少し雲が上がりだしたが

槍はまだ健在なので主稜歩きを

楽しむ。途中二箇所で雷鳥に遭

遇して写真タイム。

気持ちよく蝶槍について小憩後

槍も雲がかかりだしたので

ヒュッテに戻ることに。

戻る緒中で再々度雷鳥に遭遇、

しかも最後の出合はツガイだっ

たのでここでも撮影タイム。

すっかりガスに包まれ出したの

でヒュッテに向かいそのまま下

山を開始した。

まだ昼をすぎたばかりの時間な

ので蝶沢出合までは大勢のグ

ループとすれ違った。

まめうち平からは花の写真を撮

りながら今回の登山を楽しん

だ。

5:00

三股第一駐車場出

5:17

登山センター

6:40

まめうち平

7:25

蝶沢

8:55

大滝山分岐

山

頂分岐下で雷鳥と15分ほど写真タイム

9:37

蝶ヶ岳 9:50

9:55

蝶ヶ岳ヒュッテ 10:30

雷鳥と10分ほど写真タイム

11:05

蝶槍 11:12

雷鳥と15分ほど写真タイム

12:24

蝶ヶ岳ヒュッテ 12:26

12:35

大滝山分岐

12:40 蝶沢

14:25

まめうち平 14:35

15:40

登山センター

15:55

車に戻る

今回

も座光寺SAで仮眠したつもり

が爆睡で家についたのは0時過

ぎで

キッチンでビールを引っ掛けて

いたらそのまま4時過ぎまで寝

落ちしてしまった

==========================================================================

2024年6月12日(水) 明神山 1016m 18℃ 晴 単独

直登尾根往復で山頂

下山は栃ノ木沢ルートから車

に戻った

==========================================================================

久しぶりに明神山。しかも夏仕

様の低山、汗はダクダクダラダ

ラ滴り落ち帽子は絞り続ける。

直登尾根650mで涼風待ちの

小憩で生きかえる。

途中雲がせり出してきて少し和

らいだが流れ落ちる汗は変わら

ない。

山頂18℃、遠景はガスの中小

憩後栃ノ木沢ルートでヤマビル

との遭遇を期待したが単独では

相手にしてもらえなかった。

最初は空気がヒンヤリしていた

がジグザグの降りあたりからは

再度汗を滴らせながらの下山と

なった。

午後からの告別式に間に合うよ

うに下山して帰宅。

山頂のコアジサイ

8:08

栃木沢駐車場出

8:48

650m岩場 8:58

9:27

南西尾根分岐

9:43

西峰 9:53

10:05

山頂 10:35

11:08

栃ノ木沢出合

11:19

乳岩分岐 11:22

11:37

H511黄色い旗

12:03

下山

12:05

車に戻る

==========================================================================

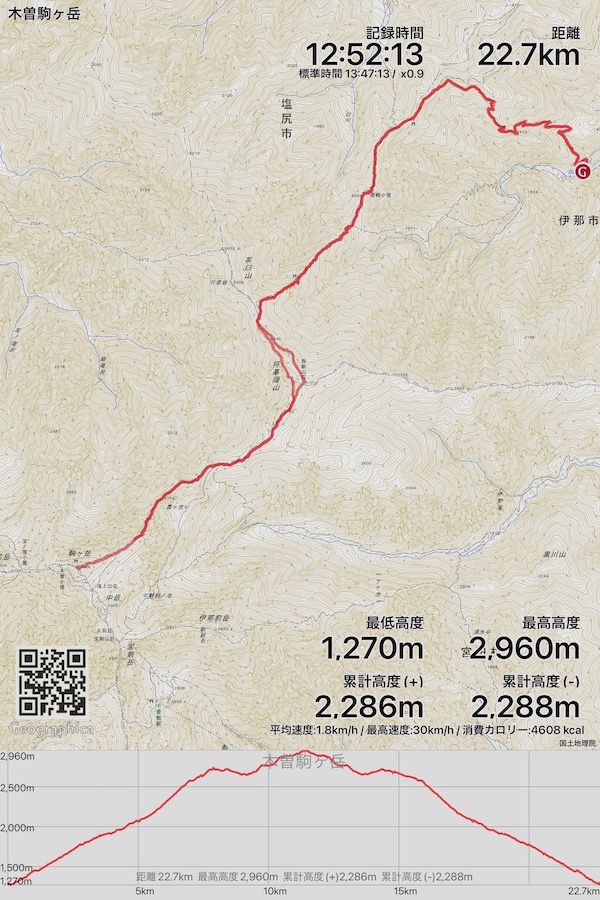

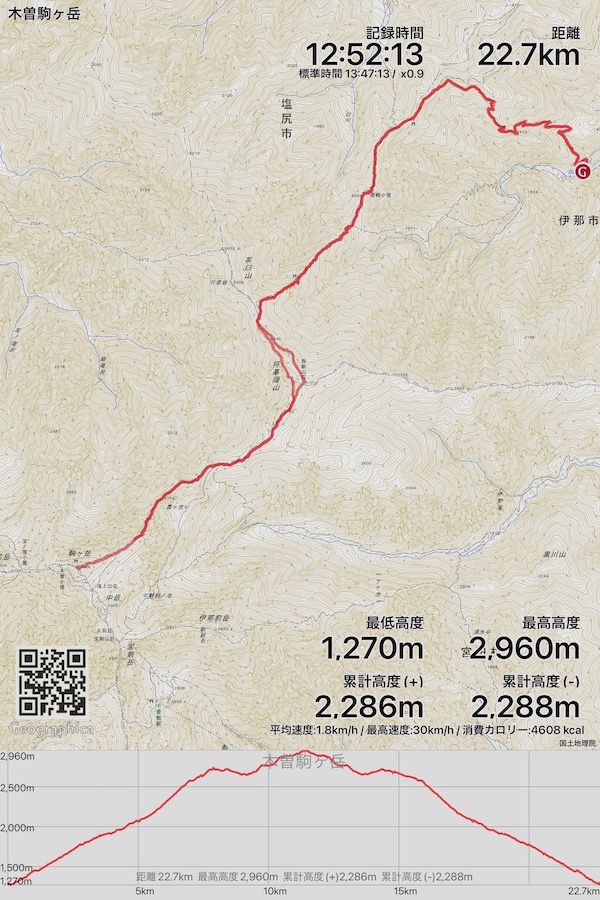

2024年6月20

日 (木)木

曽駒ヶ岳

2956m(小黒川方面から) 晴曇

Y田 S木

桂小

場から往復

==========================================================================

出発時高速にのる直前にそれまでのメールの流れに違和感を感じていたので

メールしてみたら、

途中で計画変更した案が予定山行だったということが判り急遽反対方向に進む

時間はたっぷり余裕があるので途中で変更連絡を家に送って13年前とは

違ってすっかり広場になった駐車場で仮眠

支度をおえ4:00過ぎにスタート、木々の間から赤ピンクの夜明けが始ま

る。

木曽駒ヶ岳は麓から登る人は少ないかもしれないが結構ハードな登高にな

る。大樽小屋までは平坦で歩き易い登山道が続く。

その先から胸突八丁が始まり登りきれば茶臼山将棊頭山の稜線分岐。そのま

ま稜線を進み将棊頭山で小憩。まわりは花の多い季節がきていたようだ。

木曽駒はまだ先に聳えているがガスがドンドン上がっていて南アルプスも北

アルプスもガスの向こう。

小憩後山頂に向かって登高開始残雪帯を越えた先で今回もライチョウと遭

遇、遠景の山並みがだめならライチョウで楽しむしかない、と。

時間はあるので花の写真も撮りながら登高しガスに包まれた誰もいない山頂

に。写真タイムをすることもなく身体を休め12時に下山を始める

降りだしてすぐに再度ライチョウに遭遇。キリがついて降りだしたら再々度

前とは違う種類のライチョウが現れたため撮影タイム。

しかもこれがポーズをいろいろ提供してくれるので飽きなかったが住む世界

が違うため残念ながら撤収、感謝。

撮影後ひたすら登下降を繰り返して西駒山荘まで長いと思っていたけど簡単

に到着、まだ私は思ったよりも疲れていなかったのかも。

小憩後茶臼山分岐までトラバースしてあとはただただ降るだけとなった。

途中大樽小屋で小憩し時々花の写真を撮りながら予定通りに車に戻った♪

下山後、隣の駒ヶ根の温泉街でいつもの風呂に入ろうとしたら臨時休業。他

も休日であわててネットで探して汗を流すことができた。

飯田から下を走り愛知県に入った途端に幻影が現れだしたので豊根と東栄で

爆睡し翌日未明に帰宅1:30

一杯気持ちよくひっかけたあと3:00ベッドに潜り込んだ。

4:14 桂小場出

6:05 馬返し

6:37 大樽小屋 6:52

8:27 茶臼山分岐

9:07 将棊頭山 9:27

11:28 木曽駒ヶ岳(途中ライチョウ撮影タイム) 11:57

12:42 西駒山荘(途中ライチョウ2回遭遇撮影タイム)13:57

15:08 大樽小屋 15:23

15:43 馬返し

15:54 桂小場下山

==========================================================================

2024年6月27

日 (木)キ

タダケソウ群生地 3011m

晴曇 Y田

御池

尾根、二俣から左俣を八本歯経

由で往復

==========================================================================

梅雨の合間、天気の

悪い時期に咲く希少花を求めて北岳に

タクシーの運転手にキタダケソウは先日の雨でもう終わったと言われがっか

りしたけど、登山案内係の人に大丈夫まだあるからぜひ行きなさいと励ませれ

4年ぶりに二俣から八本歯コルを登って群生地へと向かった。

二俣からすぐにアイゼンを装着して急登を登るが雪が溶けかかっているため

アイゼンの効きが悪くリズムを崩してしまった。

1時間くらいで足が出なくなり熱中症状を感じたため急遽水分補給、

一気に 一本ちかく身体が求め少し復活したが雪渓登りは直射日光で身体を冷やすことができないのが辛かった。

途中の沢でもう少し冷やしておけばと後悔した。3時間弱で水分補給2Lを

越えた。

コルからは冷気が拭き上げてくる痩せ尾根のおかげで復旧したのでキタダケ

ソウ探しにかかった。

目的を達したはいいが下山予定時間を過ぎているので下山にかかり再度大樺

沢の雪渓を降りて一息後御池小屋で小憩。

この日は朝、御池小屋でトイレを利用していらい水分を急速に摂取したにも

かかわらず下山するまでもよおさなかった。

今までで一番遅い時間に御池小屋を発ったけど無理のない速度で降りても最終バスに間に合うことができた。

ほぼ満員状態で駐車場に戻りいつも通り汗を流しスッキリし途中静岡で仮眠しただけで0時前には帰宅することができた。

芦安は増々近く感じるようになった。

とりあえず長い間念願だったキタダケソウをゲットすることができて大満足

な山行だった。

今回は真夏の太陽の下で御池尾根から二俣に降りて大樺沢をつめて登ったせ

いか他の山とは疲れが段違いだった、やはり北岳は別物と再認識。

6:00

広河原出

6:22 御池尾根取付き

7:51 白根御池小屋 8:05

8:25 大樺沢二俣

11:00 八本歯コル 11:05

11:40 キタダケソウ群生地探索鑑賞 12:06

12:28 八本歯コル 12:30

13:55 大樺沢二俣 14:00

14:20 白根御池小屋 14:35

15:48 御池尾根取付き

16:10 広河原バスセンター着

16:40 最終バスで去る

==========================================================================

2024年7月3

日 (水) 富士山

3776m 曇晴 単独

富士

宮表ルートで往復

==========================================================================

明神山は相当暑そうだし山行と天気

予報を比べていたら

富士山の富士宮ルート五合目への車の乗り入れが来週の山開きから2ヶ月間禁止になると書いてあった。

去年の秋の富士山行きを見たらたまたま乗り入れ解除になった直後に行っていただけだった。

9月は寒かったが今は暑そうと思うけど急遽富士山行きに決めた。

朝、5:30頃30台くらい駐車、すでに出かける人準備中の人次々入ってくる車などで慌ただしかった。

風は少し冷たいがヤヤ強め雲が多いが陽のさす場所もある。

寒さはないが風は強くなっていく。汗を流し始めると生温かく感じた。

防風衣をきてる人達が多いけど六合目でいつもの服装にかえる。

富士山は五合目からだと高低差は1500mほどでしかも登山道はジグザグに作られているのでなだらか的で急登感を感じない。

アルプスでも稜線や山頂まで5〜6時間の山に比べれば4時間前後で到着してしまうので登山的にはとても楽な登山の部類。

ただ8合目で3200mを越えて北岳以上の高度になるので人によっては気圧を意識するかも。

富士山に登らないバカ、二度も登るバカと言われてるけど夏のシーズンの行列登山を何回もするのはバカにされてもしかたない。

秋の涼しくなった頃や5月の連休前の静かな時に登山としてではなく他の山を登るトレーニングとして登るには適しているが、

なにせ4時間前後なのでアルプスの日帰りや縦走のトレーニングだと物足りなく感じるかもしれない。

更に一番の欠点は単独峰なので視界が単調ということにつきる。

トレランには数人追い抜かれたが先行していた人たちを追い抜いて4時間で山頂に。去年よりも20分ほど遅かった。

年齢のせいでなく暑さのせいにしておく。浅間神社や山頂周りでは来週の開山に向けて大勢の人たちが作業していたので早々に下山。

降りにはいると晴れて陽がさし始めた。高度が下がるに従って温度は上がり風は熱風に変わった。

登りには閉まっっていた途中途中の小屋では扉が開けられ山積みの荷物の整理や営業への準備に取り掛かっていた。

下山後、朝霧高原ちかくのいつもの風呂にはいったあと時間があるので試しにそこから一般道でナビしてみた。高速で2:30ナビでも

4:30とそんなに変わらないので挑戦。

富士宮清水道路でナビ通り走り昨年富士清水間通行止めのときに走らされた道路に出て52号と合流して興津から少し渋滞後静清バイパス

でブンブンに走行し

藤枝バイパスでゆるい渋滞再度掛川バイパス浜松バイパスと順調に走行して帰宅。17時台を走行した割には下り方向かもしれないがスト

レスなしに走行できた

6:05 五合目出

8:14 八合目 8:25

8:53 九合目

9:49 浅間神社

10:00 山頂 10:25

11:20 九合目

11:42 八合目

13:35 五合目

==========================================================================

2024年7月17日(水) 明神山 1016m 20℃ 曇 単独

直登尾根往復で山頂

下山は栃ノ木沢ルートから車

に戻った

==========================================================================

曇

で温度が前日よりも低いななら

少しは登行しやすいかと思って

出かけたが、低山には関係な

かった^^;

直

登尾根取り付きは増水していた

けど滑ることもなく渡ることが

できた。

H500

に着く前に帽子を絞り始め

650m岩場に着いた時には全

身びしょ濡れ状態。

天

気予報を見ると雨雲通過予想に

変わっていたので一気にアドレ

ナリンが出たのか山頂まで快調

に登行。

山

頂20℃遠景はなし。服を乾か

し小憩後栃ノ木沢ルートで下山

開始。中道分岐手前で朝出会っ

たT内夫妻と出会いヤマビルは

51匹駆除したと言われた

(^^;;

私

は超スローでしかも足音を立て

ながら立ち止まったりを繰り返

したり試行したが乳岩分岐で

やっと一匹駆除しただけに終

わった。

途

中マムシ一匹と遭遇、なかなか

形の良いマムシだった。

下

山後増水した沢で道具を洗って

いるときに首がチカっとしたの

でタオルで拭いたらヤマビルが

ついていた

ウ

チョウランにも間に合うことが

できたし良いタイミングだっ

た。

8:10

栃ノ木沢駐車場出

9:10

650m岩場 9:23

9:53

南西尾根分岐

10:10

西峰

10:26

山頂 10:53

11:39

栃ノ木沢本沢

11:54

乳岩分岐 12:00

12:25

H511

12:30

15:00 下山

==========================================================================

2024年7月21

日 (日) 塩

見岳 3052m 曇晴

Y田 H崎

鳥倉

林道ゲートから塩見岳(塩見小

屋泊)

==========================================================================

未

明1:30鳥倉林道ゲート前の

�第一駐車場は満車、第二に向

かう途中の空きスペースも満

車、しかたないので第3駐車場

に向かい奥に3台分のスペース

だけ残っていたので支度を終え

て仮眠

1:30~2:30

とナイト登山の連中がスタート

していく、自転車もちこみもか

なり多い。日帰り登山やトレラ

ンで利用者が増えているのかも

しれない。

ゲー

トまで歩いて5時スタートさら

に林道を登山口まで行き登山開

始。一登りで豊口山のコルに着

き朝飯を軽く。

トラバース気味に山腹を巻いて

登り昔の塩川土場のルートと合

流、ロープが貼ってあり塩

川への案内板が草の斜面に落と

されていた。

初めての塩見岳はバスで塩川土

場まできて沢に沿って登った後

超急登の尾根に耐えてやっと三

伏峠に着いたものだが、

全

然段違いに楽な鳥倉林道ができ

てからはもうマニアしか通らな

いルートになったようだ。しっ

かり汗を流しながら三伏峠小屋

に到着。

峠

で小憩中身体がどんどん冷えて

冷たくなってきたので行動再

開。すぐに三伏山を超えてシャ

クナゲの尾根を本谷山へのコル

へと降る。これが意外と長いの

で毎回帰路の登り戻しで苦労す

る。

しっ

かり汗を滴らせながら本谷山

に、この辺りからガスに隠れて

いた塩見岳や悪沢岳の荒川三山

も見え出した。富士山がやっと

見えたようで二人は20分ほど

遅れて到着。

いっ

たん降り沢を渡って(再度食

事)塩見の稜線へと登り終える

と塩見新道分岐。

小屋に着くまでに稜線から北

岳、間ノ岳、農鳥岳などの山容

が現れた。特に普段は北岳の影

に隠れがちな間ノ岳が大迫力で

興奮。

最後の登りで

小屋に到着、1日目の手続きを

先に完了して荷物整理後塩見岳

へと向かった。

午

後からはガスがなくなり視界良

好で登ったが富士山方面だけは

雲の中で残念だった。山頂周り

の高山植物を写真採取。

小

屋に戻りビールで乾杯したあ

と、ベッドに横になったら爆睡

していた。食事時間になり夕食

後小屋の裏岡で塩見岳が夕陽に

そまるまで鑑賞した後ベッドに

戻り18時消灯で翌日2:00

まで爆睡

4:55

鳥倉林道ゲート

5:37

登山口

7:52

塩川土場分岐(8/10下)

8:22

三伏峠小屋 8:45

8:59

三伏山 2615m

9:53

本谷山

2658.3m

10:23

11:53

塩見新道分岐(途中沢筋で食事

含む)

12:19

塩見小屋 12:26

13:49

塩見岳西峰 3047.3m

13:52

塩見岳東峰

3052m

14:30

14:33

塩見岳西峰

15:22

塩見小屋(泊)

==========================================================================

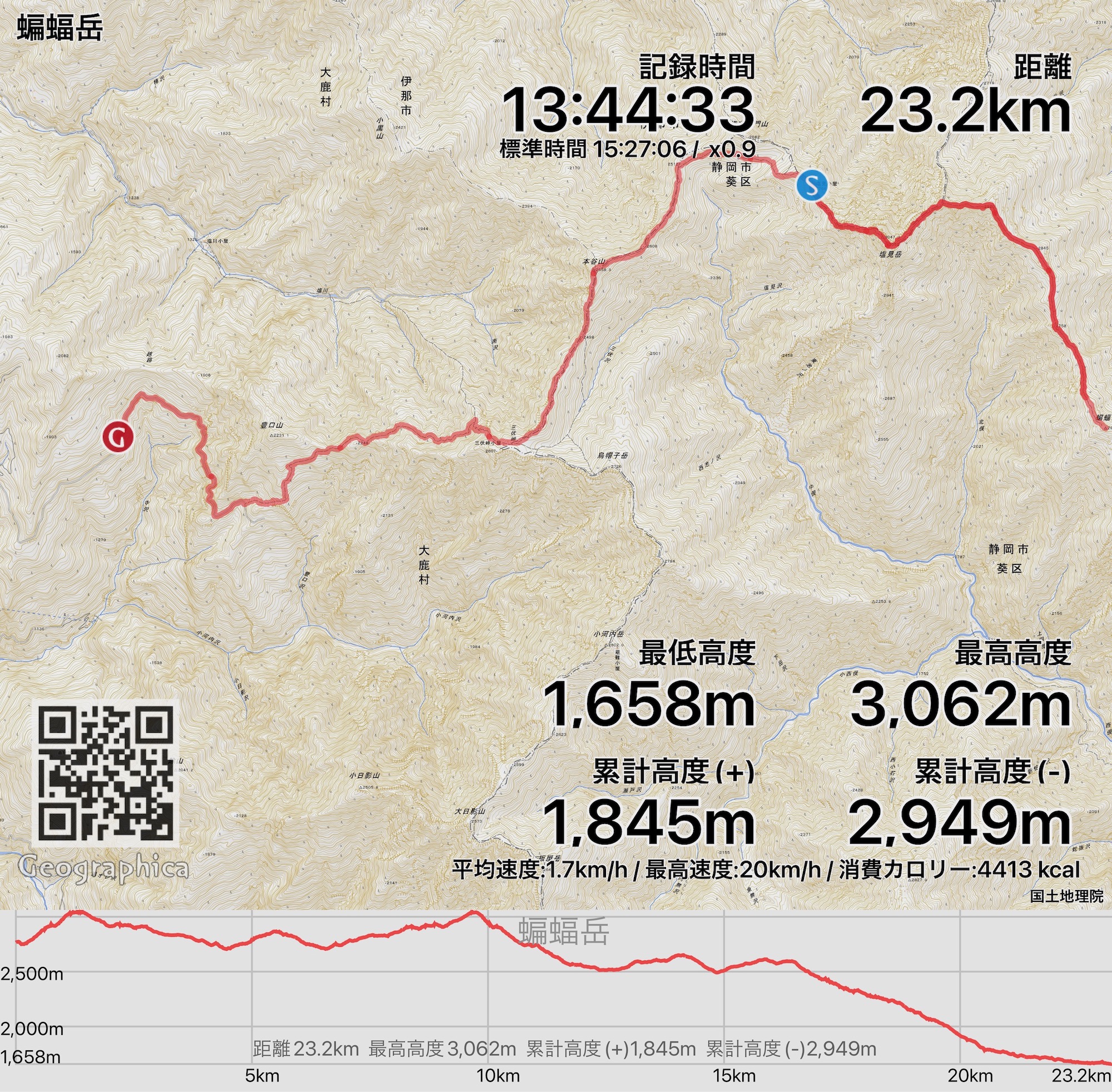

2024年7月22 日

(月) 塩見小屋〜塩見岳〜北

俣岳分岐

曇ガス 風強 冷感

Y田 H崎

北俣岳分岐〜蝙

蝠岳

28665.1m〜塩見岳〜塩

見小屋

北岳はいつ見にきても飽きない^_^//

いつまで見にこれるのだろうか?

北岳はいつ見にきても飽きない^_^//

いつまで見にこれるのだろうか?

.jpeg)

写真1 馬ノ背岩の

ダンコウバイ

写真1 馬ノ背岩の

ダンコウバイ 写真2 山頂から先の北のテラスでポージング

写真2 山頂から先の北のテラスでポージング