���������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������

�@�@�@�@�@�@�@�@2025�N���A��o�R

���������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������

���̖͂ʓ|�ȕ���

Google���Łu�L��������A��o�R�v�Ɠ��͂��Č�������Ƒ����g�b�v�Ńq�b�g����Ǝv���܂��B

�i�g�b�v�ɂȂ��Ƃ�������܂���HNEXT�����߂ɂ����^�C�g���̂������ł��j

�܂�������������

===============================================================�@

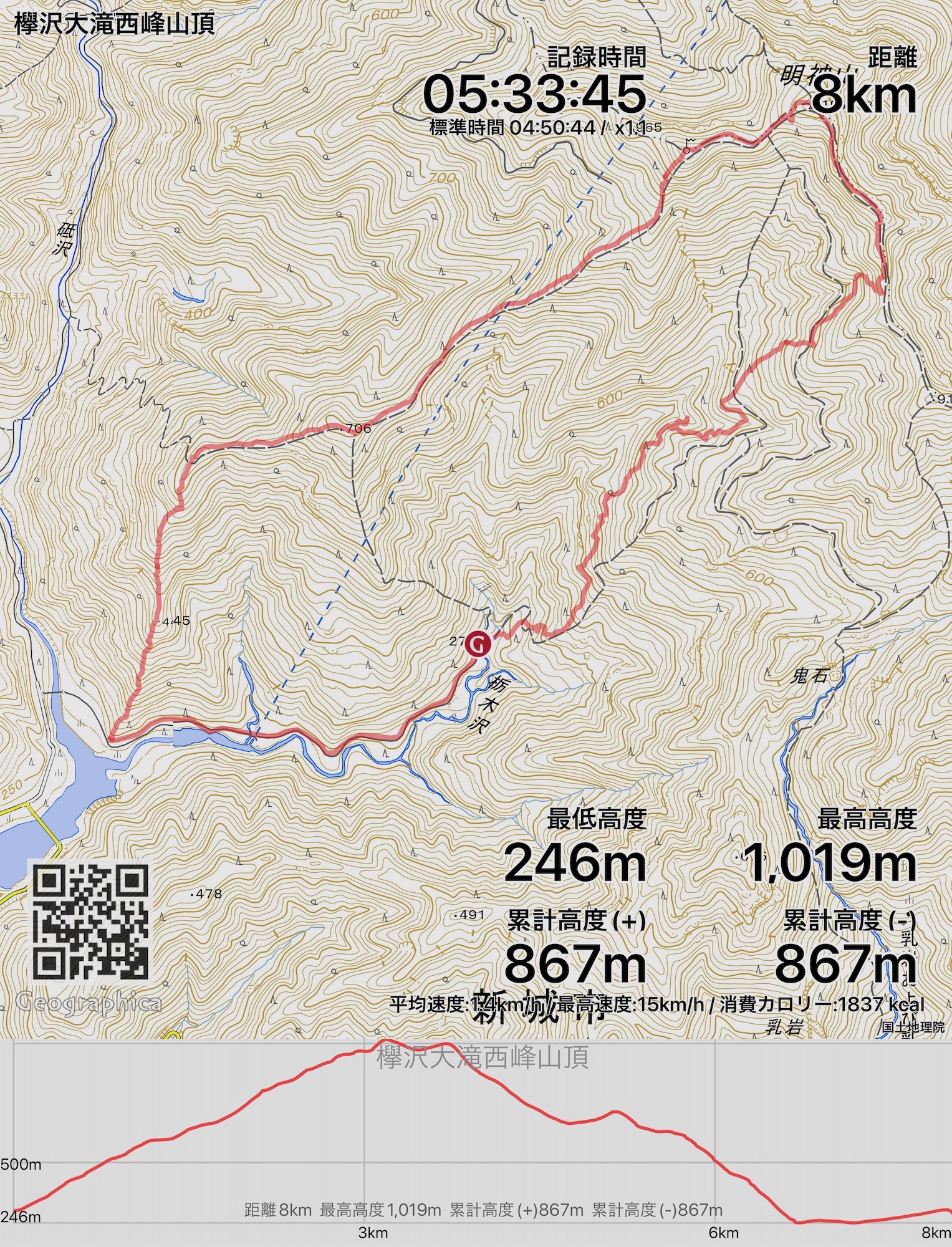

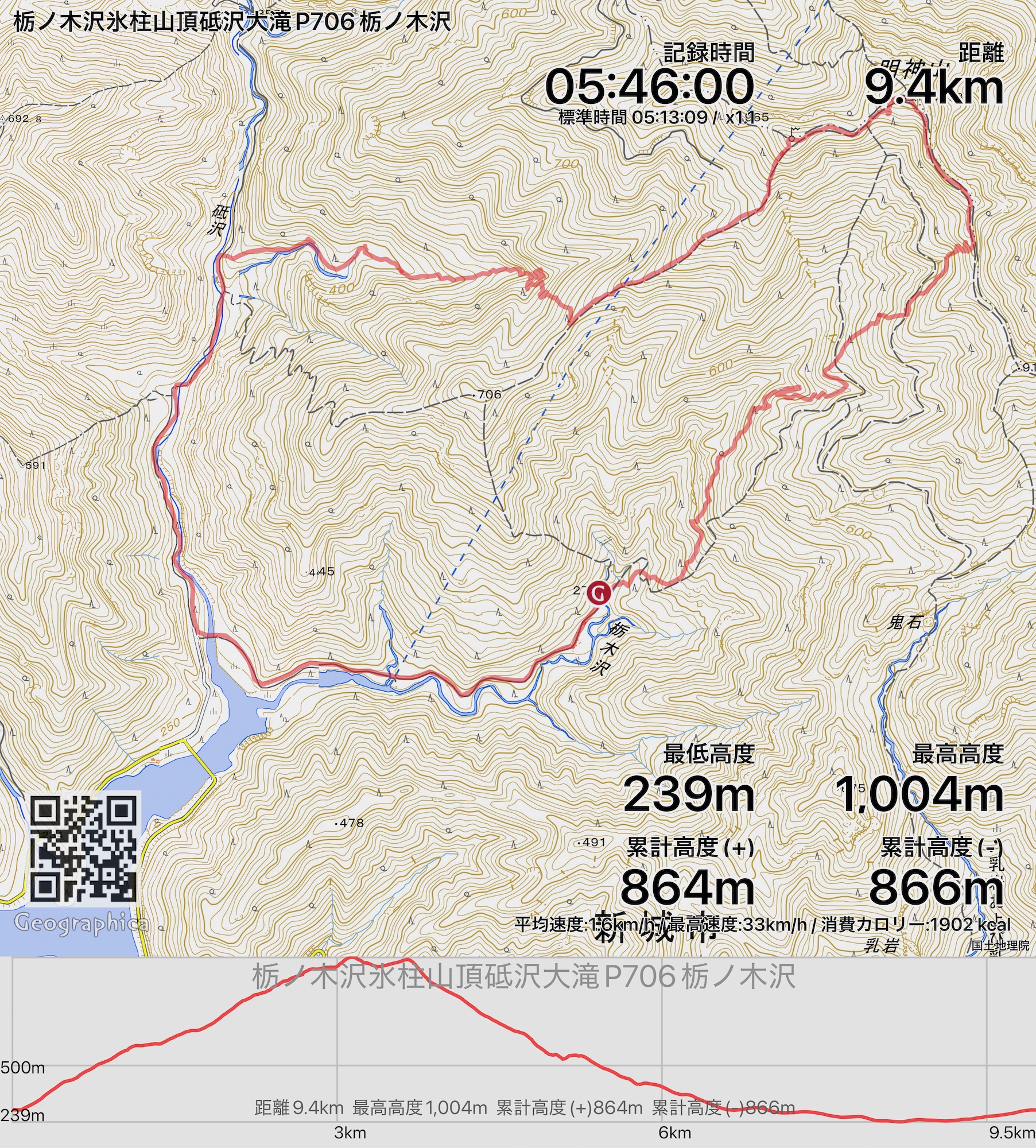

�@�@�@�@�@�@2025�N1��1�� �i���j�@�� �@�@�@�|6���@�@I���@H���@O�c��6��

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�P�Ⴒ�����o�R�A���o�����ŎR���Ȗؑ[�g�ʼn��R

===============================================================

�P��̂������o�R�A���n�Ɍ������ԁ@�Ԃ̃K���X���܂�Ȃ�����

�撅3�䎟�X�ƎԂ������A�x�x���Ă���Ƃ����₽���������Ȃ��̂ŕ����ɔY�B����7���ŏo��

���Ԓ����Ő����6:30���̃y�[�X�Ń��b�N���o���B6:10������Ζʂ̔����ɐԂ��������ꂾ����

����ōēx�h���h�������ɕύX�A����͒�����E��������J��Ԃ������B

�R���|6���A�����Ƃ��Ă���Ɨ₦�Ă����̂ő̂����đҋ@���Ȃ��班���Ԃ����܂肾�������x�ԐΕx�m�R���B���Ă����

56���ɓˑR�Ԃ݂𑝂������ɉ_�̏�̋P������������C�Ɋۂ݂��������B�����Ăق�̐��b�Ŋ������Ă��܂�(;_;)

��̃e���X�Ɉړ����Ă��`���̂��y�������������č��x��9���œȖؑ[�g�ʼn��R

���N�͉��₩�ȓV�C�ŐV�N���}���邱�Ƃ��ł���

��N�͒Z�����ǏI����Ă݂�Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��N���Ă����N�͒��������̂�����������

���N���y�����v���o�ň�N��U��Ԃ�邱�Ƃ����҂��ăX�^�[�g�ł�

4:30�@�@�@�Ȗؑԏ�o

5:25�@�@�@650���@5:30

5:58 �쐼��������@6:00

6]:17 ����@�@6:25

6:38 �R������̃e���X�@�@7:35

8:12 �Ȗؑ�{��o��

8:26 ���╪��@�@8:30

8:54 H511

9:29 �ȖؑR�Ԃɖ߂�

===============================================================�@

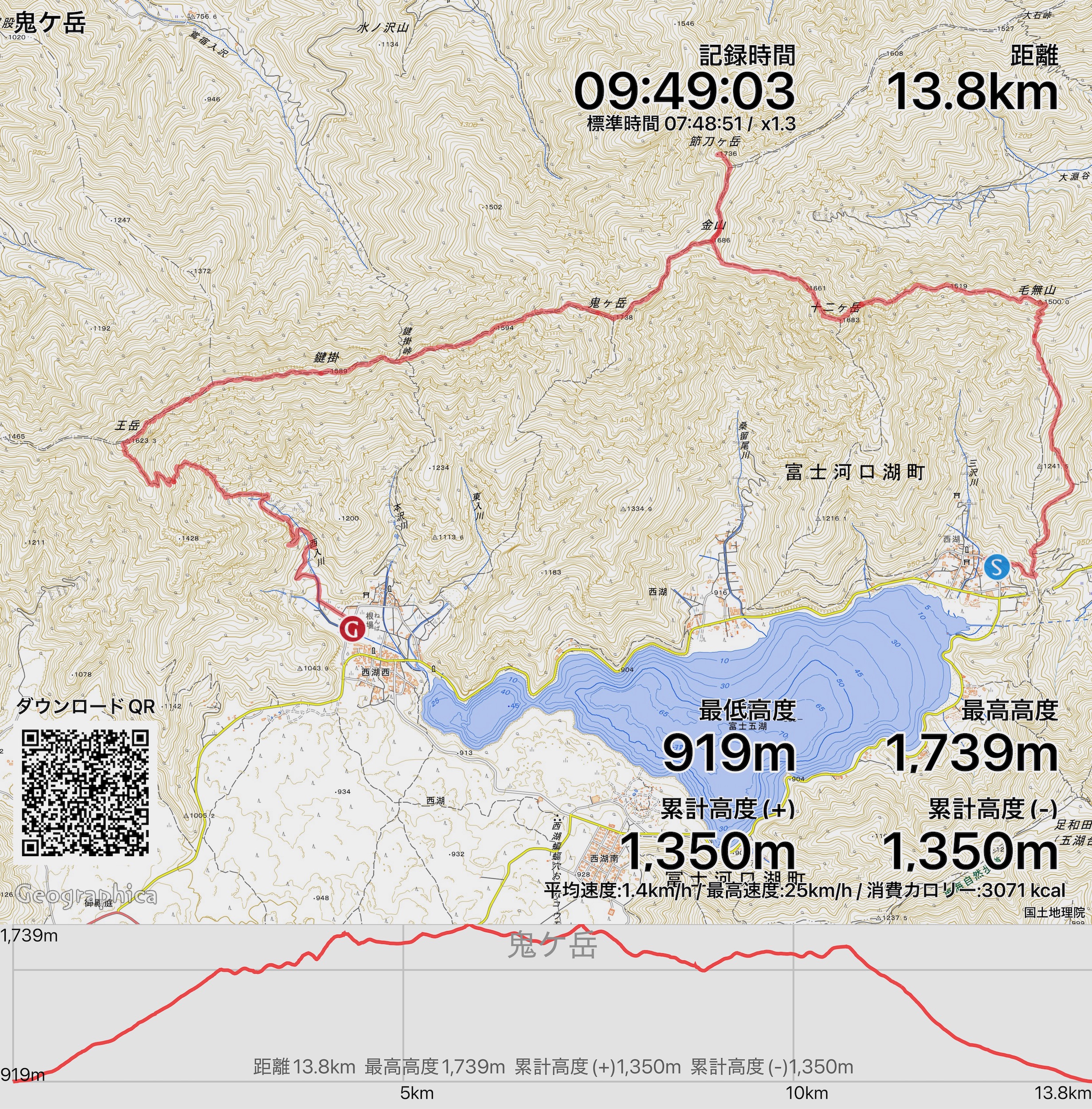

�@�@�@�@2025�N1��8�� �i���j�@�� �@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�����x 1144.8m

�@�@�@�@�@��L�˔����ʼn���

===============================================================

���������X�^�b�h���X�^�C���������̂Ő�R�ɍs���Ă݂����Ȃ���

�R�ŏo��������������x�͐V�������ł����̂ōs���Ղ��Ȃ�܂�����ƕ����Ă����̂Ŏ����Ɏ���

�m���Ɏԗ��͑������̂̏a�ؕ��ʂɂ������ɕ��ē����x��O�܂ō����ň�C�ɍs�����Ƃ��ł���

14�N�Ԃ�̓����x�����Ǒ�L�˂̒��ԏ�͂���ȑO�Ȃ̂őS�R�L���Ɏc���Ă��Ȃ�����

�X�^�[�g�����瑷�c�����͒ʍs�~�̊Ŕ������Ȃ��Ƃ��낾�����A

���͓����x�͍Ō�̐��N�͑��c�������肾�����̂ō�������߂͂���������̌v�悾����

�����x��1144m�̒�R�ł͂��邪���፷��1000m���肻�����2000m���o��̂Ɠ����o�����y���߂�̂�����

�����}�o���͌l���͂��邯�ǎ��ɂ͂��܂芴�����Ȃ��������ߑ��c��������̓o���ɕς��Ă��܂���

�W�X�Ɠo����3���ڂŃX�^�[�g�������̃t���[�X��E�����A

�����ڂŃ`�F�[���X�p�����ē~���o�����܂肪�悭���K�ɓ����R���ɓ���

�R���̋L�����v���o���Ȃ��A�Ƃ肠�����ו��������ăV�F����h���߂ɕς��ĎR���Ɍ�������

���傤�ǒN�����Ȃ��Ȃ����R���ƓW�]�u���������ĎR���ɖ߂���

�R���Ōy�H�㉺�R�A�V�C���\��ʂ�ߑO�������̐��ꏙ�X�ɓݐF�̉_�͗l�ɕς�肾����

�o����ł܂�������̂��߂����炩�ȓo�肾�����̂łƂĂ��y�Ɋ��������~����i�������Ȃ��̂ŕG�ɂɔY�܂���邱�Ƃ��Ȃ��������B

�����ڂŃA�C�[�����O���܍��ڂŖh���߂��V�F���ɕς��Ē��ԏ�ɖ߂���

�g�C���̗��ɐꂪ����̂ŌC�Ɠ���ނ����ď���̕������������ԏ�����Ƃɂ���

�����쉷��ŕ��C�ɓ���O�ɏo��Ɠ����x�͐�_�ɕ����Ă���

8:10

��L�˒��ԏ�o

9:43 ������ 9:55

10:31 �����R���@10:41

10:57 �����x���W�]�u�@11:10

11:25 �����R���@�@11:45

12:09 �����ځ@12:18

13:24 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@�@�@2025�N1��11�� �i�y�j�@���� �@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@���ȎR

2530.7m

�@�@�@�@�@�@������o�R����艝��

===============================================================

����4:00��7:40��

��������ԏ�͊��ɖ��Ԃ炵��1km���̒��ԏ�Ɏ~�߂��A���g�̌�̉��₩�ȉ����̓y�j���A�ߏ�̓o�R�҂͂���Ⴀ�E�������^^;

�Ō��7�q�͏��̐ᓹ���s

���ȎR�͎���30���N�Ԃ�A�����͊��삩��o�X�ł������Ƃ����L���Ɏc���Ă��Ȃ��A

����̕����ϐ�������̂Ōi�F������Č�����v����V�[�����Ȃ�

�o�R�����犥��̂��߂����ɃA�C�[�����������10�{�܁A���ɍ����̓`�F�[���A�C�[���͂��Ȃ������A

�r���Ń~�h���E�F�A��E���O���[�v�������������ǎ��͍ŏ����甖���Ȃ̂Ŏ~�܂邱�Ƃ͂Ȃ��}�C�y�[�X�œo���A

�Ȃy�j���̂��ߓo�R�҂������A���ёт̃��b�Z���Ղ�o�邽�߃X�y�[�X���Ȃ��̂ŏꏊ�T�����C���g������

2200m����Ō�̋}�o���n�܂�A���x���オ��̂Ŕ������X�̏�ɑN�₩�l�C�r�[�u���[���f����A

�����ĐU��Ԃ�Δ����x�S�i�A��A���v�X���L�����Ă���

�R���L������V���Ĕ����x�S�i�����n���ꏊ�Ōy�H�����R�A

���x�̓R�o���g�u���[�Ɏ��X�Ɣ����x����э���ł���

�A�H�̋}�o�͐Ƃ��Ȃ��Ă��邪�܂��x�^���͂Ȓi���͊���ŕ����Ă��邽�ߕG�ɂ��Ȃ�����悤�ɍ~��

�����ƒ��܂����Ꮏ�̂��߂ɂ̓X�^�[�g���Ԃ𑁂����Ȃ�������Ȃ�����^^;

�Ƃ肠�����V�N����X�^�b�h���X�^�C���ɕς����������œ~��̍s���͈͂��������̂͊y��������

��������ԏ�ŃA�C�[�����O���ĎԂɖ߂���

�������߂Ɏ����Ă����u���V���ᗎ�Ƃ��ɂƂĂ��𗧂����B

���C�͕������ē��}���]�[�g�����𗘗p�A����Ń��X�����̂܂ܐz�K�C���^�[����ѓc�܂ő���c��͈�ʓ�������܂Ŗ߂�

���m�����̐V�쓻�͒��쑤�͏��Ⴕ�Ă��������ǂ��������͕����ɓ���܂Ŏc�Ⴊ�c���Ă���

�ʐ^�͔����x�S�i�k���x����Ҋ}�R�܂Ł@

�A�b�v�̕��͍����痰���x�A�Ԋx�@����Ɋx�A�����x�A�Ҋ}�R

8:04 �Ԃ�u�����ꏊ����X�^�[�g

8:23 ������o�R���@�A�C�[������

8:30

9:32 2110m�W��

11:42 ���ȎR�R���@12:18

13:43 2110m�W��

14:13 ��������ԏ�@�A�C�[���O��14:24

14:40 �Ԃɖ߂�

===============================================================

�@

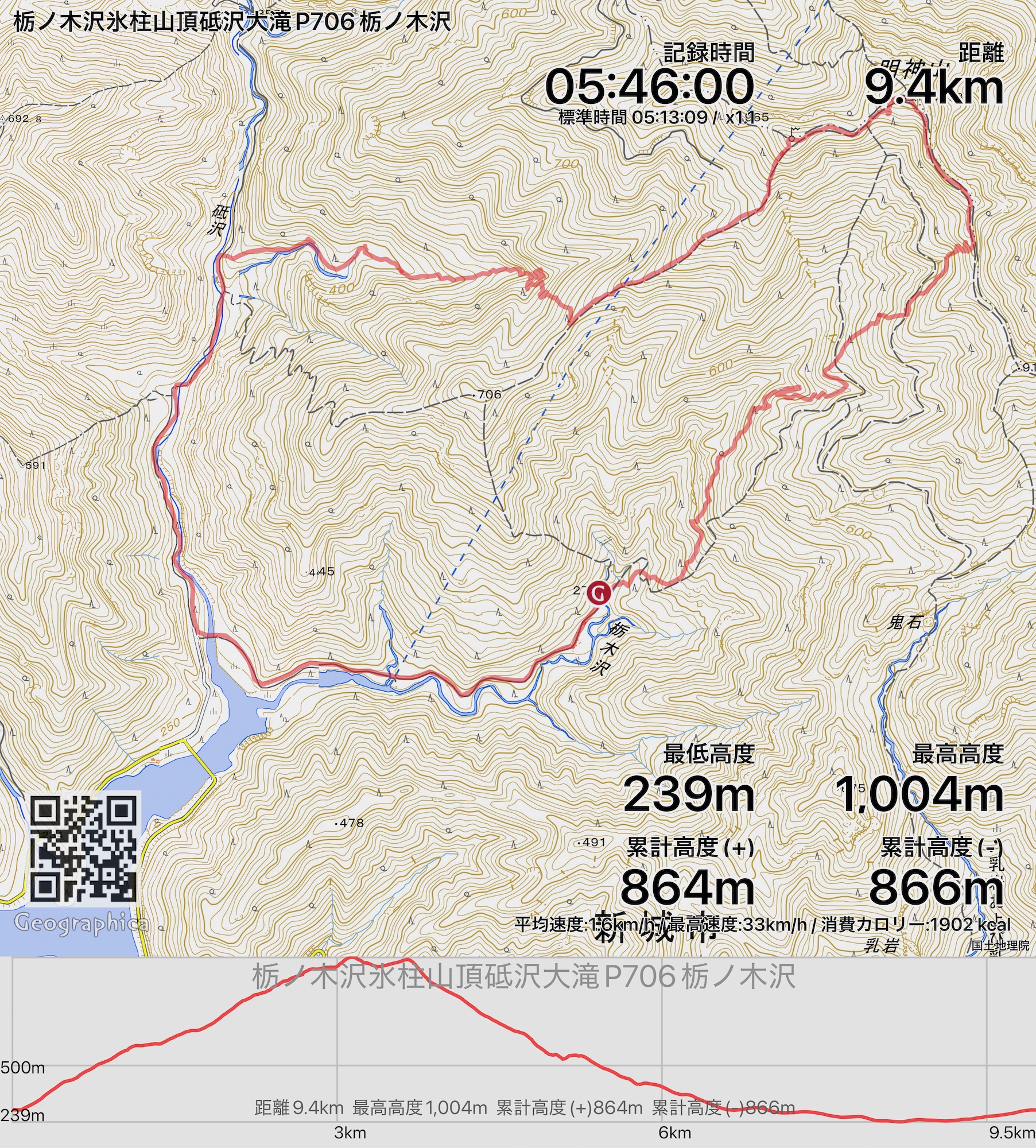

�@�@�@�@�@2025�N1��15�� �i���j�@�܁@-2���@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�Ȗؑ�X������A���o���������R

===============================================================

��_�ɕ���ꂽ���̓��̖��_�R�A���담���ԏ�ɂ͐撅�͂Ȃ�

�Δȓ��H�͍��N�����̌Q�ꂪ�o��G�߂ɂȂ���

�Ȗؑԏ���撅�Ȃ��A�x�x���I���ēȖؑ[�g�Ŏ��t��

�������s��������̂Ń��b�N���̗͂�����Ȃ��悤�ɓo��^^;

�ꉞ���ɂ���������Ă݂����c�O������(;_;)

�r������o�����[�g�ɓ���X���ӏ܂ɂƉ�����݂����A���������܂��܂�������(;_;)

�ϐ���Ȃ��̂ʼn��̕X������㕔�X���Q�܂ł܂��A�C�[�������Œʉ߂ł��Ă��܂��悤�ł͎c�O������

��łɖ߂�R���ɒ���������_�ɕ���ꎋ�E�͖����A�l�̋C�z���Ȃ��̂ŃT�b�T�Ɖ��R

�v���Ԃ�ɒ��o�����������Ă݂��A������肾�����Ⴊ���邪�₽�����͂Ȃ�

�G��݂��Ȃ���فX�ƍ~��Â��Ȓ��ԏ�ɖ߂���

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

8:13 �Ȗؑԏ�o

9:03 ��ꗧ�����@9:11

9:22 ���╪��

10:01 �X���Q����@�@10:15

10:42 �R���@�|�Q���@ 10:51

11:05 ����

11:35 650m���

12:16 �Ԃɖ߂�

===============================================================

�@

�@�@�@�@�@2025�N1��16�� �i�j�@���� �@-19���@�@Y�c

�@ �@�@�@�@�@�@����Ɋx 2805m �@�@�@�@�M�R�\���H��艝��

===============================================================

�v���Ԃ�ɏM�R�\���H���爢��Ɋx�����ɁA�X�^�b�h���X�^�C���̂������ōs���͈͂��L�������

6:30�M�R�\���H����y�A�C�[���ŃX�^�[�g�A�撅�̎Ԃ͓��B

�Q�[�g�������̐ς������ѓ�����������Ɛi�ށA�ѓ��I�_�ŏ㒅��E���ŏ��̓o��䏬���R�܂ŏ����ɓo���A

�䏬�������ɑ��z���̂ڂ�n�߂����ёт����b�Z���Ղɏ������Đi�ށA�r���J�����ꏊ�Ŗk�x�A�b���A��䃖�x���P���Ă��A

�s���������������10�{�܃A�C�[����ς���A��������}�o���n�܂�

����܂łƈقȂ�Ꮏ���ς��\�ʂ����낭�Ȃ蓥�肪�キ�Ȃ����A

��������R�荞�܂Ȃ��ƕ���Ă��藎���Ă��܂��A�̗͂����Ղ���o�����������A

���ёт̋}�o�̐�ɐ��������W�]��ɔ�яo����ɕ���ꂽ���Ɉꑧ���ꂽ�A

���V���������܂蕗���Ȃ��̂Ő�D�̐�R�o�R�ɂȂ肻���ȗ\�����ǂ�ǂ�c��ށA

�����}�o���ĐX�ь��E���Đ�ʂ̍Ō�̋}�o���c�������ɂȂ���

���ς�炸�����͒��܂��Ă��Ȃ��̂Ńo�����X���Ƃ�Ȃ���ɓV�ɋ߂Â����ւƌ������A

�T�d�ɃU�C���𗊂�ɋ}�o�����Ƃ��낪���m�������ŕ���ŕx�m�R��w�i�Ɏ�p��\���A

�D�V�ɓV�_��Ȃ��|19�������ア�̂Ŋ����͊����Ȃ��ō��̃R���f�B�V�����B�����x�����㏸�����ςȂ��������A

�n�V�S���ĎR���ցA������ɂ����͊���ɉB�ꔒ�ʂ̑�n�ƂȂ��Ă����A

��̑O�ɍL���锪���x�A�R�ɐ���g���A�����ʐ^�B�e�ɔM���A

�w�悪�_�̂悤�Ɍł������o�̉�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Y��ăV���b�^�[�����������Ă����A

�i���o�������̂ʼn������̂��ǂ�����������Ȃ����^^;�j

���₩�ƌ����Ă��������������Έ�C�ɗ�C�ɂ܂��A�����ł���ꏊ�ł͂Ȃ��̂Ŗ��c�ɂ������lj��R��

���ȎR�Ɍ������Ĕ��ʂ��~��n�߂��A�X�ь��E�܂łْ͋�������

��q�ƍ��̊��������ŕ���Ŏ��ɕʂ�Ċ���₷���U�C�������ݐ^���ɐT�d�ɑ�����m�ۂ��Ȃ�����肵�������ɍ~��ċْ����n��

����S�A

���ётɓ���W�]��Œ��H�̏��e�A�������I�j�M���ƃo�i�i�ňꑧ�A

��ʂ�����悤�ɉ��~�A�n�ʂ���ɕ����i���������Ă��邽�ߍ�����G�ɂ͂Ȃ������Ɍ䏬���R�܂ʼn��~���Čy�A�C�[���Ɍ���

�i�����Ȃ��Ƃ����͖̂{���ɕG�ɂɂ͏�����A�قڗ\��ʂ�̎��ԂɎԂɖ߂����B����������o�R�҂̒��ł͎����ō���҂��낤��^^;

�x�x���I���ĕ��C�ɓ������Ƃ����ȎR�̂Ƃ��͌C����E�����Ƃ����̎w�S�����Ԃ������̂�������͐ԍ����ϐF���Ă����B

�����Ő���Ă���Ԃ͂����̂��������ɓ���ƌ��ɂ������A���炭����ł���Ə����F���߂��Ă����A

��̎w��Ƃ����C��t���Ă��������ƈ�҂͂������ǂǂ��C����������̂�^^;

�A�H�͌��\���C���N���Ă������LjӊO�ƌ��C�Ɏ���܂ŋA�邱�Ƃ��ł����A

�����������܂Ŕ����ƂȂ���^^;

6:32 �M�R�\���H���ԏ�o

8:11 �䏬���R�@8:13

9:12 �s�������������@�A�C�[�������@9:33

10:22 �W�]��@10:28

11:47 ���m���������@11:53

12:08 �R���@12:30

12:36 ���m���������@12:43

13:15 �W�]��@13:35

13:55 �s������������

14:29 �䏬���R�@�y�A�C�[���Ɍ����@14:44

15:37 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@2025�N1��22�� �i���j�@���� �@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@�b�ߎR 2191m

�@�@�@�@�@�@�@�@�L�͌��o�R����艝��

===============================================================

15�N�Ԃ�̌b�ߎR�A���̍��̓S�[���f���E�B�[�N���Ɏc����y���݂ɒʂ��Ă���

���̌�c����y���ނȂ甪���x�̕����ʔ������Ȃ̂ő������̂��Ă��܂���

�����̓m�[�}���^�C���ő����Ƃ��낾�������s���Ȃ������̂�����

���̎����̌b�ߎR�L�͌����[�g�͉Ď����̒��ԏ�܂ōs�����Վ����ԏ�𗘗p

�Վ����ԏꂩ��o�R���܂����Ⴕ���ѓ���4�L���ȏ㍂�x��330m�����

�A�o�R����O�̃g���l���ŃA�C�[�������A

�I�[������1700m�܂ł͒P���Ȋ����̓o��A���������ł܂ŋ}�o�A���E�̂Ȃ��o��r���̓�A�A���A���炢�A

���x�͒Ⴂ���Ǖ��̂Ȃ��D�V�C�̂��ߊ��_�N�_�N

1900�����Ă���̎��ёт̋}�o�͊���̂��ߓ����}�ɂ���������ɂ����Ȃ��Ă���

���R�ɓW�]��ɓ����A�����Ŏ~�߂����ł��������邫�₷������̂��߂������܂ōs���Ă��܂���

���̍ō��_�܂ōs���Ă��W�]�͂Ȃ��̂����̎R�̓����A�����͓o��R�Ƃ�����蒭�߂�R��

���R���ʂ��璆�Ð�Ɍ������Ɛ��ʂɗY��ȎR�e�߂邱�Ƃ��ł���

����ł��W�]���̎肷��ɍ����Ē��H�A�ǂ��������͒P��3�l�����̐Â��ȎR�s���y���߂���������

���[���𑗂��Ă���i���O�Ȃ̂œd�g���E�����̂�������ɑ��M���Ă���邾�낤�Łj���R�ɒ���

���ёт̊J���������ォ�璆�A�Ɠ�A�̓W�]������̂ŏ������Ԃ�����

�c�O�Ȃ��琹�x�̉��ɉ_���������Ă���x�m�R�܂ł͊m�F�ł��Ȃ������B

�G�ɂ��}�Ȋ����̉ӏ��͊����邯�ǂ��Ăɔ�ׂ��������Ȃ����������B

���R�㒋�_����ŕ��C�ɓ���A���̎w�͂܂��ɂ݂��A

�A�H�͋v���Ԃ�ɍ��H�A�Ë���܂���ċA��B

�r�[����Ɉ������㍡���܂Ŕ������Ă��܂���^^;

7:15 �@�؉��Վ����ԏ�o

7:59 �L�͌����ԏ�@8:03

8:44 �L�͌��o�R��

10:00 1716m�n�_

11:42 �b�ߎR�W�]��i�ꓙ�O�p�_�j

11:50 �R������

12:00 �b�ߎR

12:05 �R������

12:10 �b�ߎR�W�]��@12:38

13:45 1716m�n�_

14:24 �L�͌��o�R��

14:56 �L�͌����ԏ�

15:40 �Վ����ԏ�Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@2025�N1��29�� �i���j�@�܂�@-5���@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m

===============================================================

������ɎR�s�\�肪�������̂ő̗͉����Ŗ��_�R�����b�^�������肾����

����ǂ����x�͒Ⴂ����_�������������Ɨ₽�����ł������ƕ�����������

�쐼�������ΔȂ܂ŋv���Ԃ�ɂ���Ă��܂����B

���ԏꂪ�����Ȃ��Ă����̂Ŋ��҂��ĕX������ŎR���ցA�X��Ќ�����Ȃ�����(;_;)

�R��-5���A��̃e���X�Ōy�H�㎞�Ԃ����������̂ŃT�b�T�Ɠ쐼�����ւƂ܂����

����ɂ͋O���Ԃ��オ���Ă������U��Ԃ�������ɍ~�肾����^^;

P706�Ŏ��Ԋm�F���ē쐼�������ΔȂɍ~��郋�[�g�ւƌ������A�r���u��4�����ɍ~���n�_��ʉ߂����

�o���炵�����͋C�ɕς��

�͗t�̑͐ς����Ζʂ������̂Ń`�F�[���X�p�����ĉ��~�AP445�̊��ŖP���߈ꑧ

���E���Ђ炯��̂͂��̊�ꂾ����

�ēx�c��̔������~��ΔȂɋ߂Â��ƃV�_�������ǂ��n�߂邯�ǂ܂��܂��ז��̃��x���ł͂Ȃ�����

�ΔȂɍ~��Ԃɖ߂�ƒ��Ɠ������̎Ԃ���������

8:12 �Ȗؑԏ�o

8:49 H511

9:12〜9:17�@����@

9:28 ���╪��

9:50 �����o��

�X����������Ď�łɂł�

10:36 �n�m�w��

10:51 �R���@-5��

11:08 ��̃e���X�o

11:18 ����

11:30 �쐼��������

11:49 P706�R��

12:00 P706

12:17 �u��

12:51 H445

13:15 �ΔȂɍ~���

13:35 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

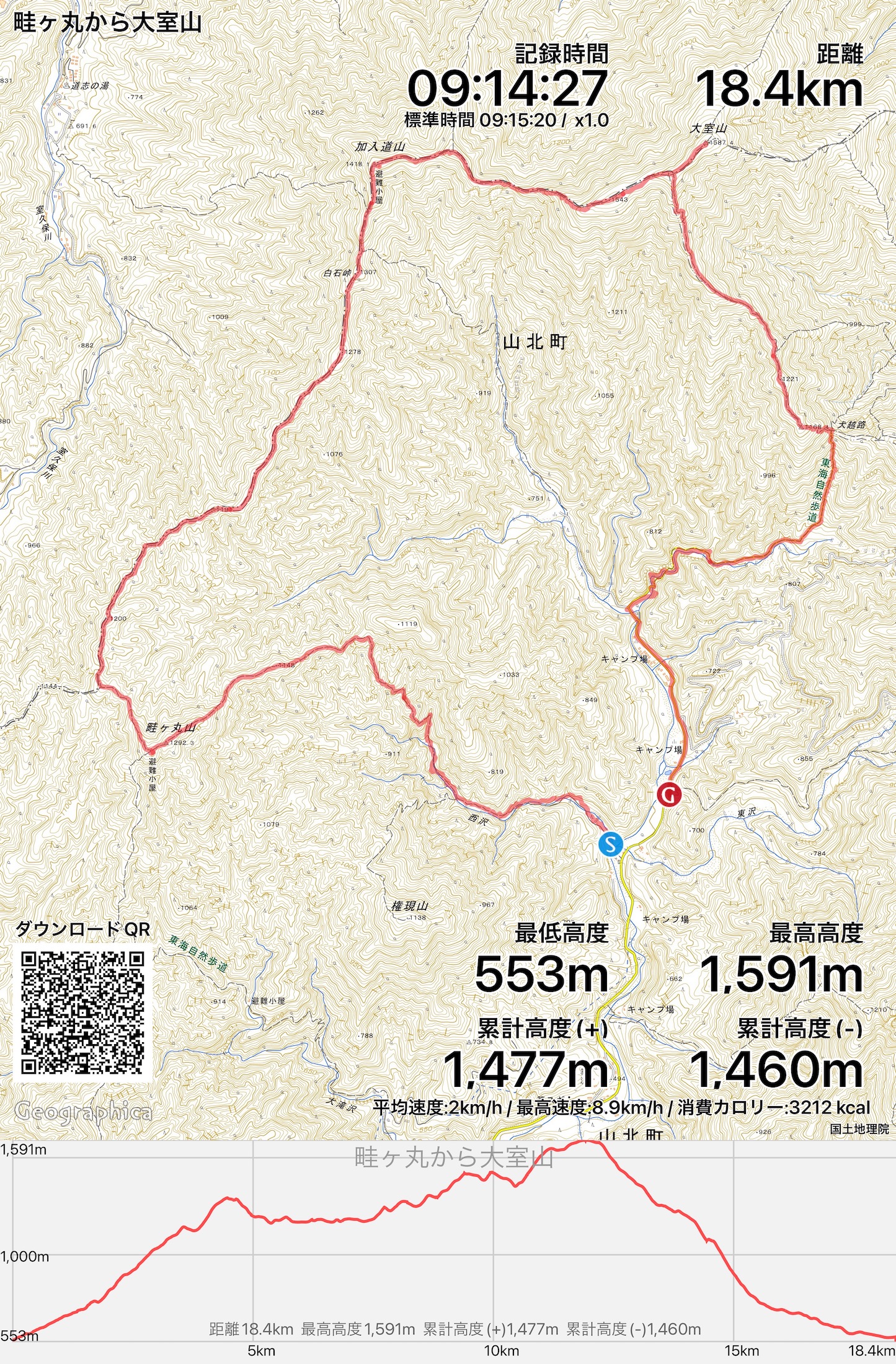

�@�@�@2025�N1��31�� �i���j�@���@�@Y�c

�@ �@���O��r�W�^�[�Z���^�[����l���ێR1293m〜�������R1418m〜�厺�R1587m

===============================================================

��������������ґO���A��N�������[�g

6:30���O��r�W�^�[�Z���^�[���X�^�[�g�A

���ɉ��x��������n������ւƓo��A�������܂�Ȃ��₽�������Ȃ�����

���I��o���ŃA�E�^�[��E���Ōl���ێR�܂Ŋ��𗬂��ēo���A�R����ɂ͐V�����������ł��Ă���

�i�g�C���t�@���R���ނ͎����A��j

�悪�����̂Ń����N�{��m���ւ�100m�ȏ�~��A�r������x�m�R�������n�߂��B

�l���ێR����4�قǃs�[�N���Ĕ��Γ��������ŃG�X�P�[�v���[�g�͂Ȃ��Ȃ�\��ʂ�̐i�s

�����ɉ������R�ɂ��A��������o�R�҂Ƃ���Ⴂ�������n�߂�

�����ɂ��V�������Ȕ������������A�l���ێR��o���Ă���Ƃ��Ɍ������̂͂��̏����̂悤������

�ׂ̑O�厺��O�͕x�m�R�̓W�]�ӏ��ŎB�e���Ԃ�����

�O�厺����Ō�̓o���1���Ԃ��܂肵�đ厺�R�ɓ����A���̎��ԂɂȂ�ƕx�m�R�ɂ͉_��������n�߂�

�x�m�R�ړI�̏ꍇ�͂���������o���ĉ��ق����ʐ^�I�ɂ͓K���Ă��邩��

�i�r�W�^�[�Z���^�[����厺�R�܂�1000m�قǂ̕W�����ł��������}�o�j

���z�H����ɖ߂�V���̔�����50�����炢�~�茢�z�H�����ɂ��Čy���H����

��N���������������A�艷��̒��ߐ莞��(��t17:00�j�܂łɎԂɖ߂邱�Ƃ��ł���

6:35 ���O��r�W�^�[�Z���^�[�o

7:14 ���I��o��

8:14 �P�Z�̃^���@8:16

8:58 �l���ێR1293m

9:12 �l���۔���

9:29 �����^�{��̓�

9:51 �o���̓�

10:10 �V���K�O�`��1191m

10:34 �i���N�W��̓� 1241m

10:49 ������̓��@1278m

11:07 �����@11:16

11:34 �������R�@1418m

11:40 �������R����

11:58 �O�厺�R�@12:03

12:14 �j����

13:00 �厺�R 1587m 13:08

13:15 ���z�H����

14:10 ���z�H�����@14:31

15:29 �p�ؑ�o��

15:56 ���O��r�W�^�[�Z���^�[�߂�

===============================================================

�@

�@�@�@2025�N2��5�� �i���j�@�܂�@-8���@�@I��

�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m

===============================================================

�Ƃ̕��͋��������ǂ������͂قږ������̑��艷�x�͒Ⴂ�B

�s�v�s�}�̊��g�炵�����X���Ɋ��҂��ēȖؑԏ�ɁAI������������̂œ�l�ʼn�邱�ƂɁB

�r��400m������̉�������������ꏊ�ł͐����C�������o���Ă����ɂ��邾���Œg���������B

700m�����肩��͊���ɂȂ蒆���������Ă���͍~��ƂȂ����B�����X����������܂��܂��c�O������

��łɏo�ĕ����₽���Ȃ����̂ōēx���C���[�h��lj��B

����̔n�̔w����ĎR���A�}�C�i�X8���B�~�ᐁ��Ŏ��E�O���C�̂܂�

��̃e���X�ŏ��e�Ǝv����������ȓV��Ƀ��b�N�����Ă��Ă�����オ��Ȃ��̂ŃT�b�T�Ɖ��R

���ǃA�C�[�������邱�Ƃ��Ȃ�����Ă��܂����B

����̕X������ł̓A�C�[���������Ƌْ�����ꏊ��ʉ߂���̂Œ���

�~��̒��𒓎ԏ�����Ⴕ�Ă��邩�Ɗ��҂������������薾�邭�Ȃ�n�ʂ̘I�o�����Ȗؑ���

�ʐ^�́@�R���Ɣ����ڔn�m�w��iI������̃u���O����j

8:16 �Ȗؑԏ�o

8:53 H511

9:17 〜 9:22 ����@

9:33 ���╪��

10:10〜10:40 �X������

10:53 �n�m�w��

11:08 �R�� -8���@11:19

12:08 �Ȗؑ�{��o��

12:23 ���╪��

12:48 H511

13:23 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@2025�N2��12�� �i���j�@���܁@-2���@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m

===============================================================

���g�������Ă���̂ŋv���Ԃ�ɓu�����P���L���k�s���đ������ɍs����

�u��ѓ������̎�O�ɎԂ��߂ėѓ�4�����悩��P���L���[�g�Ɏ��t��

�������ő�ɓ��荞��̒���Ζʂɂ͐ϐႪ������҂Ń��N���N�A

�Ƃ���ǂ���ɓ���O�ɓ�������A�����̑��Ղ�������

���͈ȑO�̂悤�Ȕ��͂��铀���ł͂Ȃ����������G��Ԃ̏�Ԃ���

�Ζʂ��`�F�[���X�p�����ċ}�o���g���o�[�X���[�g�ɏo�đ�̏㕔��ʉ߂��ğO�JP706�R�������ԃ��[�g�ɏo��

�����߂�X�Y�K�^�ѓ��܂ł̃P���L������o���A���̎��Ԃ͂܂���ŗz�������Ă������ߏ��������H�肾����

�ѓ��ɏo�ĕX�������ɍs���Ă݂����������͂܂��܂��_���������A

�߂��Ė��_�̌��܂ōēx���𗬂��Ȃ���o�����Ď�łɏ��Ƃ������肵���ϐ�A

�������������o�����₽�����������������̂܂ܓo���A

����ł͐��x�Ȃǂ��z�ɋP���Č�����

��������ŏォ�畗���Ȃ��Ȃ芾�𗬂��قǂł͋�C�ɕς����

�����C���v�͒ቺ�X���ɂȂ��Ă���

�R��-�Q���A�����Ȃ��̂œ��ʊ����Ȃ��̂ł��̂܂܌y�H�ƃ��[���^�C��

����Ō����Ă�����A���A�����ɂ����Ȃ����̂Ŏ����ڂ̕X���͂�߂ēȖؑ[�g�ł̉��R�ɕύX����

�`�F�[���X�p�����Ă���̂Ŋ���s���͂Ȃ����Lj����|���ɋC�����Ȃ��牺�~

�r���Ȗؑ�̑�ꂾ���͂���Ă݂��A

�������̂ق��������Ԑ������Ă�������ɉ������Ăĕ���Ă���̂ŕs���ł͂���

�≺�ɂ͑傫�ȑ����X�̃u���b�N���͐ς��Ă�

�`�F�[���X�p���ĐÂ��ȎR�����~��Ȗؑԏ�̑�ɂ���Ċ�⓹��ނ����Ă���Ə��J�������n�߂�

20���قǕ����ĎԂɖ߂�x�x�����Ă���Ɩ{�~��ɂȂ肢���^�C�~���O�ʼn��R�B

8:15 �u��ѓ�������O�ɒ���

8:35 �u��4����

857 �P���L��ɂ͂���

9:30 ���@9:50

10:12 �P���L������t��

10:40 �X�Y�K�^�ѓ��o���@10:45

11:00 ���_�̌�

11:18 ����@

11:35 �R���@12:00}

12:37 �Ȗؑ�{��o��

12:50 �S���z����@12:55

13:00 �Ȗؑ���@13:20

13:35 H511���F����

14:04 �ȖؑR�@14:11

14:35 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@2025�N2��15�� �i�y�j�@���� �@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@�������R 2730m

�@�@�@�@�@�@�@�@�j�����艝��

===============================================================

���j�����y�j���̕����V�C�\���₩�Ȃ����������̂ŏo������

���b�Z�������ŏ����x��ē����������Վ����ԏ�͂��łɖ��ԁA�܂��Â����������v�������Ă���

���ԏ�̈�ԋ��ɉ�������Ŏx�x���J�n�A���x�͒Ⴂ�������Ȃ��̂ŗ₽���������Ȃ�����

�ѓ���1.5�L��200m�قǍ��x�������Ė���G�̓o�R���ɓ����A

���Ⴊ�����₷���̂ł��̂܂ܓo�肾���A�u�h�E�̐��O����͐ϐႪ�����Ă���

���邱�Ƃ��Ȃ��A�C�[���Ȃ��Ă���ʂ݂��߂Ȃ�������ɓo���A�����H�藎�����B

�n�Ԃ��߂��đ�M�����ւ̔����ɏ���O���炵������ϐ�A���X�c�{���ɂȂ�

�����ŃA�C�[�������ċ}�o�Ɍ��������������s�m���Ńc�{���ɂȂ�A�ʒu�������Ɣ����o���Ȃ��_���[�W�Ŕ�J���܂�

��҂����̓A�C�[�������ł������肵�������Ńh���h���o�����Ă����Ɏ��т̒��ɏ����Ă���

��Ԃ������ă��J�����B������������Ɍ������ēx����H�点�Ȃ������i�߂�

�挎�͒��q�ǂ��������ǂ܂����Ƃ͎v�����������҂ɂȂ����r�[�ɑ̗͂̓��Z�b�g����Ă��܂�������������

��ŏ�ɂ���Ƃ��������オ��Ƒ�M�����O��Œǂ������Ă�������҂��������łɎR�����������ĉ��R�̂��߂̐H����������

�ؑ]��x�A��ԎR�A��A���v�X����R�Q���������P���Ă����B

�����Ō��߂Ă�����A��o�R�̓P�ނ̃^�C�����~�b�g�����O���������i�F�ƓV�C�̗ǂ��ɖ������d�������R���Ɍ����Ă��܂����B

���ӎ��Ƀ��J�����O���Č��������������������[�B

��ŏ�̊���͓����Ă��ăT�N�T�N�ƕ����Ղ���ꂽ�����ɖ����Ȃ��o���ł��ď�������

���܂��ɋ������Ȃ��K�x�ɑ̂��₵�Ă���ĉ��Ȃ���o���ł����A���������{���Ō�̓o���҂��Ǝv��^^;

�������œƂ��߂Ŏʐ^�^�C���B

���R��17������Ɨ\�z���Ď�ł����Ƃɂ����B�����~��ɂ��Ă��P�ނƒB���ł͔�J�x���قȂ�

���藎����悤�ɎΖʂ��~���M�����Ōy�H���Ƃ���

���̌㏬�����łĂ����Ɏ�܂�r���ŗ��Ƃ������ƂɋC�Â��ēo�蒼�����ԃ��X������������

��ʂ���Ă͂��邪�����ɔ���Ă������܂������𗬂��Ȃ���17�������߂��ɂ܂��z�����邤���Ɍj����ɉ��R�ł���

����G�ƈ���Ăقǂ悭�ł߂�ꂽ����͒i�����Ȃ��Ȃ邽�ߕG�ɂ��������邱�Ƃ��Ȃ�����

���Â��Ȃ����ѓ��𑖂�悤�ɎԂɖ߂����B�v���Ԃ�Ƀo�e�C���̓o�R�ɂȂ����������x�͑傫��

6:40 �Վ����ԏ�o

7:12 �j����o�R���@7:17

7:42 �Ԃǂ��̐�

8:43 ��c��

9:17 �n�Ԃ�

9:57 ��M�����@10:17

10:33 ���˔���

12:50 ���P�x����@13:03

13:43 �������R�@13:55

14:10 ���P�x����@14:14

15:18 ��M�����@15:40

16:03 �n�Ԃ�

16:24 ��c��

16:53 �Ԃǂ��̐�

17:04 �j����@17:14

17:33 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

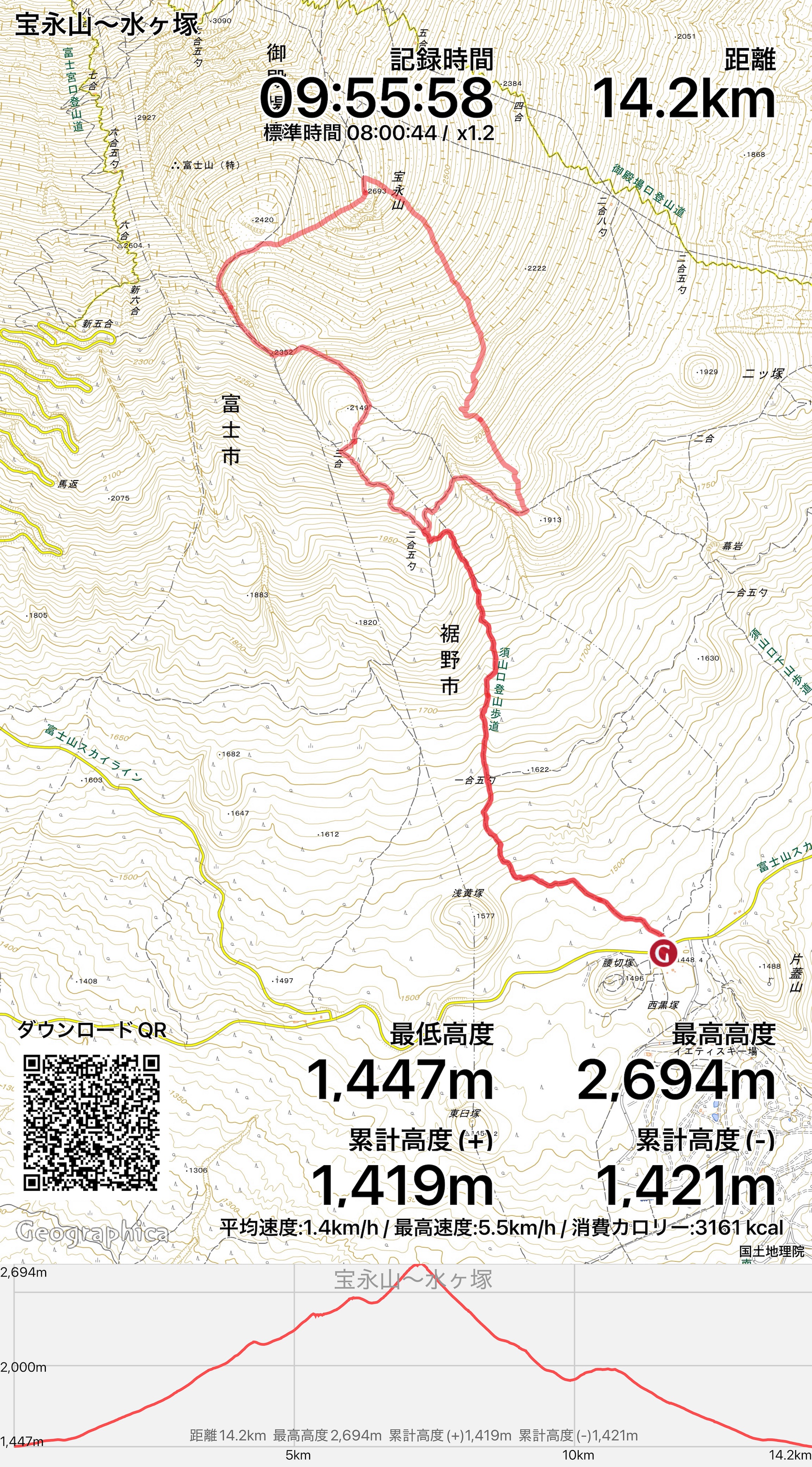

�@�@�@2025�N2��20�� �i�j�@���� �@�@Y�c�@S��

�@ �@�@�@�@�@�@�@��i�R 2693m

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�����˒��ԏ��艝��

===============================================================

���x�͒Ⴂ���Ǖ����Ȃ��̂ŗ₽�����������ɍs���ł���

���ёт̓`�F�[���X�p�ʼn����ɓo���A���s�҂͓قŌ�a��̕��ɋȂ������̌���蒼�i���ĎO���ڕ���

��a���ւƓ������B�r���̓c�{���ŏ���������ւ͕��Ńg���[�X�͏����Ă������ǎ��X���ݔ����Ȃ��番��ɏo��

�}�W�b�N�A���[�̎B�e

���̂܂܃g���o�[�X�C���ɓo�����Ό�������ɓ��������̂ň�C�ɑ��Ό����̕���܂œo���x�e

�d�b�ňʒu�m�F������܂���a��Ƃ̂��ƂȂ̂ŐH����ʐ^���B��Ȃ��瓞���҂��������B

���s�҂��������̂ŏ��e����Ό��܂ōs���A�C�[���̕t�ւ�������

�Ό������g���o�[�X���čL��ɂ���i�R�ւ͓o�R���łȂ����ڎR���֓o����

���Ό������i�R�R���Ɍ��������ƍ��x��

300m��

�ϐႵ���ӏ������Ȃ��̂ő������s����ɂȂ�̂����܂ĎR���ɓ����A

�������Ȃ��������䖝�ł�����x

���R�J�n�A�{���ɐϐႪ���Ȃ�(;_;)

���R�͎R�������a���Ό����i�{�R��4���ډ�����j�܂ō~��悤�Ƃ��������Ⴊ�Ȃ���

�����ɂ��������̂Ŋ���̂���ꏊ�𗘗p���č~��Ă���Ԃɍ~�肷���ă��[�g�ύX�A

�ϐ�̂���ꏊ��T���đ����Ɍ����鏬�R�Ɍ������č~��͂�̌Q�����ď��V��˕W���O�ɍ~�肽�B

��i�R�����ʂ��C�����ǂ����R��

���[�g���ЂƓo�肵�Č�a���������قւƉ���ĉ��R����

���X�₽�����������łĂ����Ƃ������邱�Ƃ͂���������

�X�^�[�g���牺�R�܂ŃE�F�A�͕ς��Ȃ������̂ł��傤�Ǎs�������x�������Ă����悤��

����Ȃ��Ƃ͒�����^^;

4:19 �����˒��ԏ�o

5:20 �ꍇ��

6:16 ��

6:45 �O���ڌ�a�뒆

6:55 ��a���

7:23 �{�R���S���ځ@�@8:15

8:35 ���Ό����@9:02

9:12 ���Ό�

9:55 ��i�R�R���@10:26

12:09 ���V���

12:29 ��a�����

12:42 ��

13:39 �ꍇ��

14:17 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@2025�N2��26�� �i���j�@�܂�@0���@�@�P��

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m

===============================================================

���T�����牷�x���オ��J���~�葱���\�ł��B���_�R�̕X���X�������������ł��I���̊����Ȃ̂ō��T�͖��_�R��^^;

���⏬�담���ԏ�̓[���A�Ȗؑԏ���[���A�����Ȃ������������Ȃ��m���ɂ���ȋC���ł͕X�͊��҂ł��Ȃ�

����͍�N���ł��I�N�^�̃V���c���啝�l�����ɂȂ��Ă����̂ł����N���b�N���Ă��܂���

���i������������̂ł���������o�R^^;

�����y���V���c�A�A���_�[�Ɩ������Ă����T�C�Y���傫�̂ɏ����������Ă��܂��B

�Ƃ��������̏�Ƀ��C���E�F�A�𒅂ăX�^�[�g�A�I�N�^�̃W���P�b�g�^�C�v���~�����������ɓI�ɂȂ��Ȃ��Ă���̂�

�V���c�ƃ��C���E�F�A�Ŗh���h��

�ŏ���H511m�Ń��C���E�F�A�����܂������|���₷���ƌ�����_�炩�Ȑ��n�ɋC�����Ȃ���o���A

�ŏ��̑��͊��҂����ɍ~��Ă݂���ӊO�ɓ����Ă��Ă�����Ɗ����������A

����Ȃ�X�������҂ł������ƃo���G�[�V�����ɓ������B�o���Ă���ԁA�����ϐႪ�Ȃ����X�������ӏ������邾����

�����������₽�����Ƃ̍��x�̎Ζʂłǂꂾ����Ԃ�ۂ��Ă���̂��s���ɂȂ��Ă���

�X���ꏊ�ɂ��Č��グ��Ə������Ɉ�C�ɗ������ށA�������������ϐ�Ȃ��ŏ㕔�ւ����̂܂ܓo��������

�o�R�Ƃ��Ă͈��S�ŗǂ��̂����NJy���݂��Ȃ��Ȃ���

������Ȃ��嗬�o������Ƃ肠�����R���ɁA0�����i�͉B��Č����Ȃ��̂œ�̃e���X�ŏ��e

���e�㍡�x�͂�����̑������ɍs��

�����O�������������Ⴊ���邾���A�쐼�������������̂��Ȃ���������̂����~�肾��

���ɂ͊����Ȃ������V�����P�̒ɂ݂��C�ɂȂ���

P706�R������̂����ڈ�ɉ����Ē����~�A�������̑����������ڗ������A

�㕔����ʐ^���B�������ƍ���͂��̂܂ܑ���~���̂ʼn��̕X���ɂ�����Ă݂�

���̂܂܃g���o�[�X�C���ɑ�Ɍ������č~�肽�A�ォ�猩���Ƃ��͔��͂�����悤�Ɍ���������

�����炾�Ɣ���������̂̍����ł͈�ԓ����Ă���̂ł��ꂪ���N�Ō�̍�i�ɂȂ肻�����B

�O�l���������̂Ńi�����͒����~��Ō�͓��ݐՂɂłăP���L�[�g�ɏo��

4��������u��A�Ȗؑԏ�ւƕ����ĎԂɖ߂����B

�I�N�^�̃V���c�����������₷���ƌ����銄�ɂ̓o���G�[�V�����̌͂�}�ނɂ���邱�Ƃ��Ȃ����ʂɍs���ł����B

�ʐ^�P�@�Ȗؑ���@���̓P���L����

8:10�@�@�Ȗؑԏ�o

8:45 H511

9:07 �Ȗؑ���T���@9:15

9:24 �S���z����

9:42 �����o��

9]55 �X���T���@10:17

10:30 �n�m�w��

10:43 �R������̃e���X�@11:03

11:12 ����

11:28 �쐼�������o��������

11:47 P706�R��

12:09 �P���L����T���@12:33

12:56 �P���L��o��

13:16 �u��4����

13:20 �u��

13:51 �Ԃɖ߂�

===============================================================�@

�@�@�@�@�@�@2025�N3��13�� �i�j�@���@�@Y�c

�@ �@�і��R1500m�\�x1683m�ߓ����x1736m�S���x

1736m���x1623m

===============================================================

13���ؗj���s���|�C���g�ň������Ԃ�����̂��͌��Ύ��ӂ����������̂�2�T�ԂԂ�̓o�R

�r��1�T�Ԃ͕��ׂ��Ђ��ĔM�o���ĐQ����ł����̂ő̗͓I�ɏ����s���̂���o���B

���A������l�ő҂����킹�Ă������Ő��ΌΔȃL�����v���̖і��R�o�R���Ɉړ����ēo�R�J�n

�o�R���߂��̂���l�ɌF���ł邩��C�����ĂƐ����������ăX�^�[�g�A�P���ȓo�肪�����r���㒅��E���Ń��Y���悭�o��

�R���߂�����x�m�R�����ʂɌ���e���V�������オ��A�і��R(1500m)�O��Œ��̃V���b�g���I�������Əc���ɓ���

�\�x�܂ŊԂɏ\��̊x�����菙�X�Ɋ��̃��Z�����ɂȂ��Ă����A�����͊��Ⴊ�܂���ɂ��莞�X�������ꏊ������

����U�C������o�ď\��P�x����40m�قǂ̋}�~���̍���ɂ��̑O�ォ�������ƑO���̉J�ő��ꂪ�D�Ńx�^�x�^�c���c����ԂɂȂ�C��z��

�}���~�̈Õ��̒J�Ԃɒ�������D�ŔG�ꂽ�C��͊���Ղ����܂��ɂ悭�h��ċْ������B

�킽���Ă�����140m�قǂ̋}�o�̊������A�U�C�����g�p���Ȃ��睳���o�芾�����ŏ\�x(1683m)�̎R���ɓ���

�����ł��x�m�R�̃V���b�g���y���ނ��Ƃ��ł���

�R��������ēx����Ŋ����I�����������ɕς����������̈����͕ς��Ȃ�����

���R(1686m)���琼�̖k�Ɉʒu������R��ō���̐ߓ����x�ւƉ���.���قǎ��Ԃ̃��X�͂Ȃ����Ǒ����͓D��͕ς�炸

�����ł͕x�m�R�ƍb����k�x�ԃm�x�ԐΊx���x�Ȃǂ̓W�] ���v���X�B

���R�ɖ߂�S���x(1736m)�ւƓo�蒅���A��������͓�A���v�X�A�R�ɔ����x���W�]�ł���{�����B

�ЂƂ����肨�������b����P���O�R�A�k�x�A�ԃm�x���牖���x�A�ԐΊx�A����x�Ȃǂ߂ă��t���b�V��

�Ō�̌��|���֍~��n�߂�A�D�^�c���c���̈��H�̘A���ł��̊Ԃɂ��Y�{���͓D���炯��

�i�F���f���炵���̂œD�^�ȂNjC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����l���������邯�ǎ��͑�L���C

�����ō����B��̓�l�g�Əo�������B�ނ���c���c���x�^�x�^��Ԃœo���Ă��Ă��肱�̐��ςł���Ɨ�܂��ꂽ

200m�ȏ�̍~���T�d�ɑ�����T���Ȃ��玞�Ԃ������č~�������|���R�����B

�Ō�̉��x(1623m)�܂ł͔����̃A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���Ō��͂芊�芊�肵�Ȃ���R���ɓ������čs���͏I��

�����ɂ͒���߂����ԏ�ƎԂ������Ă����B���e��Ō�̍~��ɂ�������

�����������͂���̃��[�g�����K�ɍ~��Ă�����Ă̒�h���h���ɕς��Ζʂ����~�肽��D�̏�ɌC��u���ꏊ��T���Ȃ��牺�~�B

����ł����x1300m�O�ォ�犣���������ɕς����K�ɕ�����l�ɂȂ���S

��̌㔼�͍�Ɠ��H�ɏo�����ԏ�܂œD�𗎂Ƃ��Ȃ���߂����B

����l�̒��ԏ�ł͓r���ł������o�R�҂��������x�A��Ƃ��낾�����A�������H�ł����˂Ƌ�����Ȃ���ʂꂽ�B

���C���ł����ƈÂ��Ȃ������H�ɏo����ˑR�O�̎Ԃ̃����v���ƂĂ����ɂ���������

�{���P�ĎԊԋ���������ɂ��������B

���b�N�����荂�����^�Ԑ����Ԋԋ������ێ��������x�ŐT�d�ɑ��s���߂邱�Ƃ��ł���

�Ȃ낤��^^;

6:00 ����l�������ԏ�ō����і��R�������ԏ�Ɉ��ړ�

6:30 �і��R�������ԏ�o

7:43 �і��R1500m�@7:47

9:43 �\�x 1683m�@10:04

10:59 ���R 1686m 11:02

11:17 �ߓ����x 1736m 11:21

11:37 ���R�߂�

12:04 �S���x 1736m 12:21

13:21 ���|���R������@13:34

13:51 ���|�i�o����j1589m

14:45 ���x 1623m 14:55

14:46 ����l����

16:13 ����l�������ԏ�

16:25 �і��R�������ԏ�߂�

===============================================================�@

�@�@�@�@2025�N3��20�� �i�j�@���@�@�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�� 2013.2m�@

===============================================================

�O���̍~��ƍ����̉����\��Ɋ��҂��ĎR���ɂł�����

�撅�̒P�Ƃ̌�X�^�[�g�v���Ԃ�ɓo�R���߂�����ϐ�A�H���܂ł͓o��₷���ϐ��ԁB

�����܂łŐϐႪ����悤���Ƃ��̐�͂����Ƒ�����͂��Ȃ̂ŃA�C�[����

1600m��Ō�납��P�Ƃ�����ǂ������Ă������ƂĂ��Ȃ��͋����X�e�b�v�ŃA�C�[�������̑f�����o��ł����ɏ����Ă��܂���

1800m�����肩��ϐ�ʂ����������Ζʂ̓o��ɂ������������B

1900m��ł����قǒǂ������Ă������P�Ƃ������삯�~��Ă���^^;

�ƂĂ��Ȃ������A�g�������͂�͂�R�����̓o�R�҂Ƃ͕ʂ��Ȃ��Ǝv�����i�A���s�j�X�g�����l�̔n�͂ł��ˁj

��Ő�ɓo�����P�Ǝ҂��É��ł͗L���ȃg��������1�l���Ƌ����Ă��ꂽ�B

�R���͎c�O�Ȃ���x�m�R���ʂ̓O���[�̃K�X�ɕ�܂�܂�����莋�E�͖������̂�����A���v�X�A��͐�ɂ��ꂢ�ɔ����P���Ă���

�������₩�ƌ����Ă����e���Ă���Ɨ₽�������݂Ă����̂ʼn��R�J�n

���R���n�߂Ă����ɂ܂��P�Ƃ��o���Ă����B�ނ���͂�m�[�A�C�[���̑����͋����X�e�b�v�ŏ����Ă������������B

�͋����X�e�b�v�őf�����o�����X�œo�邽�ߍ����̂悤�Ȑ��Ԃł̓A�C�[���ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ��悤��

���̎��ł͂Ȃ����Lj�����������m�ۂ��Ă��玟�̑����o���Ƃ����悤�ȃm���C����ł͒ǂ����Ȃ�^^;

�o���������������O�Ɏ��̑����o���X�s�[�h���Ȃ��ƈ��肵���o�����X���ێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�

�i�N������邯�ǕG���ɂ��Ƃ���������������(;_;)�j

�H���ŃA�C�[�����O���X�}�z�̏[�d���Z�b�g�A�R���Őϐ�̒��ɃX�}�z�𗎂Ƃ����̂�

���C�g�j���O���������o�ŏ[�d�ł��Ȃ��ƃ��b�Z�[�W���ł����A�G�C���b�Ƌً}���Ԃ̃{�^����������

�[�d���s�����ŊO�����i���̂Ƃ���X�}�z�ɖ��͋N���Ă��Ȃ�^_^;;)

�H���ł������Ƃ��Ă���ԂɎR���߂��ŏo�������g���������삯����Ă�����

������������������K�ɍ~��ė\��ʂ�̎��Ԃʼn��R

����̂��Ƃ����Ǔo�R���߂��̃~�c�}�^���B���Ă���

���R��̕��C��16�����ߐ�Ȃ̂ŋ}���Ŏx�x�����ėѓ��𑖂����瓹�H�C�����������{���\�ʂ�Ɍł߂�܂ł��炭�҂��ƂɁB

���������Ă��炢���X�}���Ŏ��Ԃ܂łɕ��C�ɓ����B

�����ł݂��獡�������17�����ߐ�ɕύX�ɂȂ��Ă���^^;

���C�Ŏ��Ԓ��������ėz�̗����������ɏ���T�̂悤�ȏ�Ԃ��Č��ł��邩���m�F���Ȃ���A���

����͕��i�ƕς��Ȃ���ԂȂ̂ł��̐�ǂ����邩�Y�ނƂ��낾

�ʐ^�P�@�������x�����i�E�j�@���͏�͓��x�@�E�͐ԐΊx�Ə��ԐΊx

�ʐ^�Q�@���̕W���̌��ɕx�m�R������̂���(;_;)

8:28

�����e��o�R��

9:08 ���@9:14

9:38 ����

10:00 �H���@10:10

11:56 �R������

12:11 �R���@12:46

12:54 �R������

13:00 �����~��n�_

13:54 �H���@14:14

14:27 ����

14:41 ���

15:07 �Ԃɖ߂�

3/25�ɃX�v�����O�E�G�t�F����������ŖL���Ί�����̃J�^�N����

�V����g�̃J�^�N���Ɩ��_�R�̃V���E�W���E�o�J�}���Q�b�g

�V��̃J�^�N���͂����I���ɋ߂�����

===============================================================�@

�@�@�@2025�N3��26�� �i���j�@���@�@�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�@1144.8m�@

===============================================================

26���������Ŏ��E�悭�Ȃ��̂ő����̉Ԃ�T���ɁA����ƕW����1000m�ʏ��Ńg���[�j���O�ɂȂ�R��

�����Ȃ�Ă邩�Ǝv�����畟�����̎����̂��������ԏ�͖��Ԃɂ����������A

�z�������肾���Ă���̂ق����J�Ԃ��Ă���Ǝv���X�^�[�g��x�点�����Ƃ��e����������

�����ڂ܂ł͏������𗬂��Ȃ���̒P���ȓo��A��������c�Ⴊ����n���ēD�^��Ԃ��n�܂�

1000m������Ő��̕������������`�F�b�N���ĎR���Ɍ�������

�R���͐l�������̂ő��u�c�R�����̓W�]��ɍs���A�ׂ̎R�e�͂������Ɍ�������x

���͗�������������Ă���Ζ��Ȃ��̂ŏ��������ɂ��ꂽ

�R�����o�R���Ă��̂܂܉��R��

�~�肾���Ă����ɕ����������������Ɍ������Ԃ������Ċy����

�����ڂ���͍ēx���𗬂��Ȃ���فX�ƍ~��Ԃɖ߂���

����ނ�A�H�ɂ���

�������̍����͘p�݂𗘗p���邹���������͐É����ʂɔ�ׂĒZ���������͍����̂����_(;_;)

�ʐ^�@�t�N�W���\�E���낢��@�ꏊ�͑S���قȂ�

�@�@

�@�@

8:47

��L�˔������ԏ�o

10:06 ������

10:49 �����R��

11:05 �R��

11:15 �R���W�]��@�@11:36

11:46 �R���@11:53

12:05 �����R��

13:05 ������

13:54 �Ԃɖ߂�

2025�N�g�b�v��

2024�N�g�b�v

��

2023�N�ꗗ�֖߂�

2022�N���A��o�R��

2021

�N���A��o�R��

2020�N���A��o�R�g�b�v��

2019�N���A��o�R from�L����

2018�N���A��o�R�g�b�v��

2017�N�P�Ɠo�R�g�b�v��

2016�N���A��o�R��

2012�N�g�b�v��

2011�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��

2010�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��

2009�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��

2008�N���A��o�Rfrom �L���s��

�z�[ ���֖߂�

�� ��

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@

�@�@